はじめてシーケンス制御を学ぶ前に、まずは基本的な用語を知っておきましょう。シーケンス制御の解説をするには、どうしても電気的な専門用語を使わなければなりません。このページでは、初心者の方でもわかりやすいように、シーケンス制御について基礎的なところから、やさしく解説しています。

手動制御と自動制御

自動制御は私たちの身の回りで様々な形で機能しています。身近な例として、テレビや電灯のスイッチの操作、自動車の運転などが挙げられます。これらは、人間が直接関与する制御です。

一方で、人間の介入がない自動的な制御は、全自動洗濯機の動作順序の調整やエアコンの温度調整などがあり、自動化の進展によって、これらの制御はますます増加しています。

「手動制御」は、人間が直接または間接に操作量を決定する制御のことで、「自動制御」は、制御システムを設計して自動的に運転させる制御のことです。

制御とは、機械や装置に対して目的に応じた所要の操作を加える行為であり、そのための手段が具体的に存在します。制御に関しては、物理的なハードウェアだけでなく、それを適切に動作させる方法や考え方といった抽象的な要素も含まれています。また、制御の結果生じる変化量は制御量または出力と呼ばれ、正確に操作するための入力を操作量または入力として区別します。

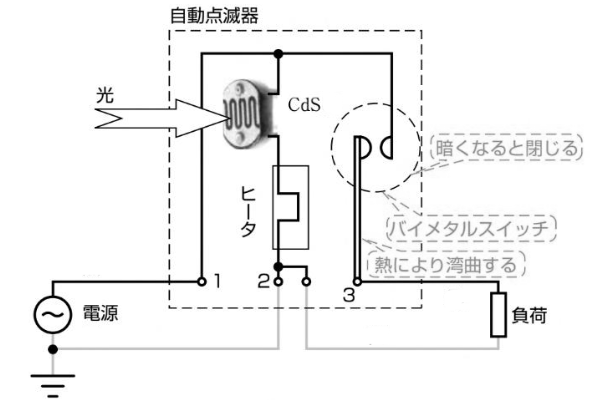

自動制御の一例として、周囲の明るさに応じて自動的に照明が点灯または、消灯する自動点滅器を挙げることができます。この自動点滅器は光センサー、ヒータ、二金属片からなるバイメタルスイッチなどの部品から構成されます。光センサーには光感受性抵抗(Cds)が組み込まれており、光を受けると抵抗が減少します。周囲の光が明るくなると、Cdsが反応して電流が加熱器を通り、その熱でバイメタルスイッチが反り、接点が開いて照明が消灯します。逆に、周囲が暗くなると、Cdsの抵抗が増加し電流が減少することで、バイメタルスイッチが冷却され接点が閉じ、照明が再び点灯します。

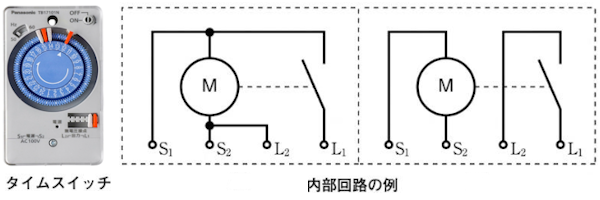

また、タイムスイッチを使用すると、設定した時間に自動で照明を点灯させることも可能です。このタイムスイッチは24時間の時計と内部の接点から構成され、特定の時間帯に電気回路を閉じる機能を持っています。例えば、午後5時に接点が閉じ、周囲が暗い場合、自動スイッチの接点も閉じることで照明が点灯します。しかし、午後11時になると、たとえ周りが暗くてもタイムスイッチが開いているため、照明が消えます。このように、複数の制御装置の接点を組み合わせて操作することで、より多様な機能を持つ制御回路を作成することができます。

制御対象が何であれ、人間が直接行う手動制御と制御機器による自動制御に大別されます。 ここで、制御対象の動きや温度などを正確に調整するために、制御機器を応用した様々な装置が重要な役割を果たしています。これにより、定義された目的に沿った操作を自動的に実現することが可能になり、より正確で効率的な制御が実現されています。

シーケンス制御とは?

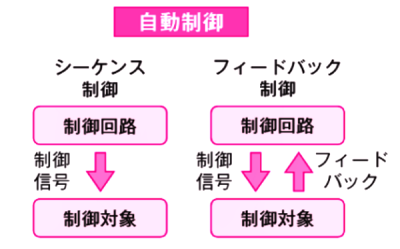

電気を使って機械設備を自動的に動かすには、電気制御回路が必要です。制御回路は機械設備に行わせる動作や順序を記憶させておき、動作中に危険があれば停止させたり、設定値に近づくとゆっくり動かしたりという風に一連の機械動作を行わせる命令です。こうした動作のことを自動制御といいます。その自動制御を大きく分類すると「シーケンス制御」と「フィードバック制御」に分けることができます。

シーケンス制御とは、「あらかじめ定められた順序または手続きに従って制御の各段階を逐次進めていく制御」と、日本工業規格(JIS)の旧規格 C0401 で定義されています。

フィードバック制御とは、「検出器やセンサーからの信号を読み取り、目標値と比較しながら設備機器を運転し、目標値に近づける」ことを言います。

シーケンス制御は制御系に於いて、フィードバックを伴わない制御のことをいます。出力に対して、目標を達したか否かの検出機構をもっており、その反応に応じて処理の継続と停止を制御する方法です。

具体的には、スイッチのON/OFFや、モーターの回転/停止など、制御対象となる現象の有無を制御する方法です。

身近な電気機器を例にすると、洗濯機はシーケンス制御されていて、エアコンはフィードバック制御されているといえます。

洗濯機はスタートボタンを押すと、「給水」⇒「洗い」⇒「排水」⇒「脱水」のようにプログラムされた順序通りに自動的に洗濯が進みます。

エアコンは部屋の温度を感知しながら、運転の強弱を自動で行っています。これは、部屋の温度が設定温度に近づくようにコントロールしているためです。

このように「自動制御」を2つに分類しましたが、シーケンス制御は「自動操作」と考えたほうがわかりやすいかもしれません。

シーケンス制御の基本動作

シーケンス制御は、機械を順番に動作させます。そのための仕組みとして、「順序制御」「時限制御」「条件制御」の3つの基本動作から成り立っています。

順序制御

順序動作は、1つの動作が終わると、次の動作に進んでいく制御のことをいいます。終わりを確認して、次の動作に移りますので、ステップ制御とも呼ばれています。例えば、全自動洗濯機の「給水」⇒「洗い」⇒「排水」⇒「脱水」という全体の流れは、初めから定められた順番で動作する順序制御になります。

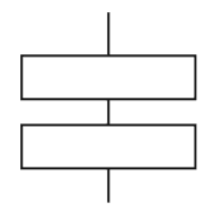

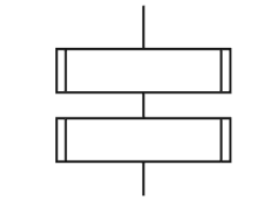

フローチャート(※)では、順序動作は、1つの動作を四角で囲んで示します。

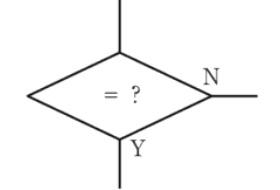

※フローチャート(流れ図)は、いろいろな動作の手順を図式に書き表す手法で、シーケンス制御などでは、これを書くことで作業命令と制御出力の関係がわかるようになります。処理を表す □ や ◇ の形の箱と処理のつながりを表す流れ線から成り立っています。

時限制御

時限制御は、制御の順序だけでなく、制御のタイミングを計って次の動作に移るような動作のことです。例えば、全自動洗濯機は全体の流れは順序制御ですが、洗濯行程や脱水行程は、時限制御によって、設定された時間だけ動作をしています。

フローチャートでは、四角の左右を2重線で囲んで示します。

条件制御

条件制御は、センサで検出した結果を判断して、その後の動作を分岐させるような動作のことです。例えば、水位検出器が、水が規定値になったことを確認し、給水弁を閉じて給水を止めるといった動作のことです。

シーケンス制御の方式

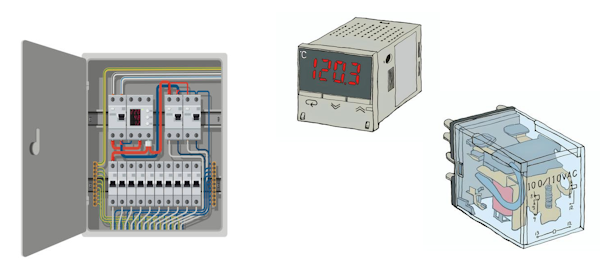

シーケンス制御は主に使用する機器の種類よって、「有接点シーケンス」「無接点シーケンス」「PLCシーケンス」の3つの制御方式に分類することができます。

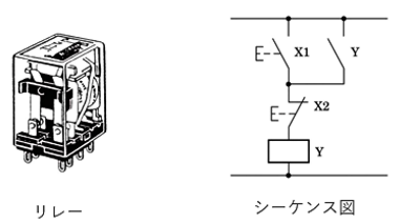

有接点シーケンス

リレーシーケンス(Relay Sequence)ともいいます。電磁継電器などの有接点リレーをスイッチとして利用し制御する方式です。各制御機器間は電線で接続し、電線の接続図(制御図)を表すにはシーケンス図が用いられます。他の方式と比べて電気的なノイズには強いのですが、機械的な接点のため動作が遅いのが特徴です。

有接点シーケンスの長所

- 過負荷耐量が大きい

- 開閉負荷容量が大きい

- 電気的ノイズに対して安定

- 小電力の入力で大電力を制御できる

- 独立した多数の出力回路を同時に制御できる

- 入力と出力が分離

- 動作状態の確認が容易

- 温度特性が良い

有接点シーケンスの短所

- 消費電力が比較的大きい

- 動作が遅い(数msが限度)

- 接点の消耗や摩耗があり、寿命に限界がある

- 機械的振動、衝撃、引火性ガスなどに比較的弱い

- 外形の小形化に限界がある

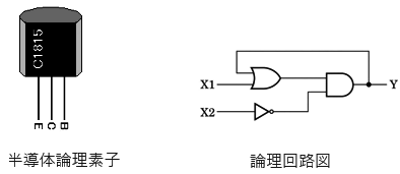

無接点シーケンス

ダイオードやトランジスタ、ICなどの半導体論理素子をスイッチとして利用した制御方式です。電圧の高低や電流の方向などで回路や信号の切り換えを行っており、機械的に動く接点はありません。制御図を表すには論理回路図が用いらます。有接点シーケンスと比べて、接点の摩耗がないところは有利ですが、製作が複雑であるため、拡張や変更が容易ではありません。尚、無接点シーケンスのことを、ロジックシーケンス(Logic Sequence)ともいいます。

無接点シーケンスの長所

- 高頻度の使用に耐え、長寿命

- 高感度(数mW以下の入力で動作)

- 動作速度が速い(数ns)

- 耐環境性が高い(機械的振動、じんあい、引火性ガスなど)

- IC化により、複雑な論理判断が可能

- 多数入力、少数出力に有利

- 小形軽量で保守が容易

無接点シーケンスの短所

- 過負荷耐量が小さい

- 電気的ノイズに弱い

- 温度の変化に弱い

- 負荷を直接制御できない

- 安定な別電源が必要

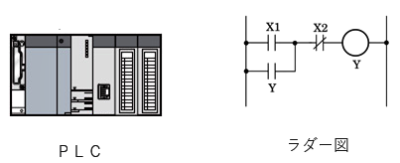

PLC(Programmable Logic Controller)シーケンス

専用のマイクロコンピュータを利用した制御装置のことを「PLC(プログラマブルロジックコントローラ)」または「シーケンサー」といいます。パソコンや専用の入力装置を利用して、制御内容をプログラムによって表現し、これを実行することによりシーケンス制御を行う装置です。制御図を表すにはラダー図が用いらます。

PLCシーケンスの長所

- 接点の寿命がない

- 制御機器間の配線が不要

- 複雑な制御が省スペースで出来る

- ソフトウェアなので量産化が容易

PLCシーケンスの短所

- PLCが壊れると一式交換が必要

- メーカー変更が容易でない

シーケンス制御の方式のまとめ

「有接点シーケンス制御」「無接点シーケンス制御」「PLCシーケンス制御」の比較

| 有接点シーケンス制御 | 無接点シーケンス制御 | PLCシーケンス制御 | |

| 機能 | 大規模で複雑な制御を行うには多数のリレーやタイマなどの制御機器が必要 | 高度な論理演算を行うことができ、情報通信機器などに搭載されている | 非常に複雑な制御もプログラムで作成ができる |

| 設計と製造 | 組み立て製造から試験に至るまで、制作期間が長くなる | メーカーのエンジリアリング部門で設計・製造され、製造工程の自動化により、生産効率向上や品質安定が為されている | プログラムの設計が出来れば、配線は容易なため、製作期間は短い |

| 修正と変更 | 配線の組み換えや制御機器の追加で、比較的簡単にできる | メーカーのエンジリアリング部門で設計・製造されているので、ユーザーサイドでは不可能 | プログラムを変更すれば良いので自由度が高いが、制作メーカーに依存することになる |

| 装置の大きさ | 大きい | 素子が小型のため、複雑なロジックでも小型化が可能である。 | 比較的小さい |

| 信頼性 | リレー接点の接触不良と機械的寿命に制約がある | 耐電気的ノイズ、耐サージ特性が劣っており、フィルタ回路などを付属してシステム的に向上させる必要がある | 心臓部のマイクロプロセッサを中心とした半導体部品であるため、温度やノイズなどの環境に注意が必要 |

| 保守 | 接点に寿命があるため、定期的な交換が必要 | 不良素子が出た場合、プリント基板を差し替える | 時間計画的な耐用年数が設定されており、時間経過によってユニット単位で交換が必要 |

| 装置の拡張性 | リレーの追加や制御回路の変更が必要だが、比較的容易 | 製作が複雑なため、拡張や変更が容易ではない | PCの有する能力までは、プログラム追加で拡張ができる |

| 経済性 | 小規模な装置なら良い | 低コストで効率的に回路を生産する技術が確立されている | 複雑な回路や大規模な装置ほど効果大 |

シーケンス制御の理解を深めましょう!

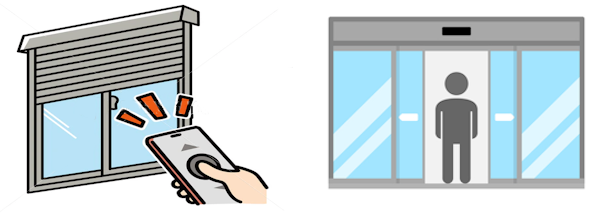

スイッチのオン・オフによる制御は、シーケンス制御の基本的なメカニズムです。例えば、電動シャッターの上昇ボタンを押すと、シャッタ―は上昇を開始し、全開になると自動的に停止する仕組みになっています。また、自動扉は人を検知するセンサーのオン・オフで開閉をします。このように、シーケンス制御は「いくつかのスイッチを組み合わせた制御」と直感的に捉えることができます。

フィードバックを持たないシーケンス制御は、単純なスイッチの組み合わせで動作が可能です。シーケンス制御が難しいと感じる理由の一つに、スイッチのオン・オフによって電気信号が伝達され、その結果、実際の制御が行われており、電気の基礎知識が必要だからです。

しかしながら、実際に覚えておくべき電気の知識は、あまり多くはありません。シーケンス制御回路は基本的な回路の組み合わせで成り立っており、スイッチの動作が同時に発生することで複雑な制御が実現されます。この複雑さによって理解が難しくなることがありますが、基本回路の動作を十分に理解することが重要です。

シーケンス制御を学ぶ際は、まず有接点シーケンス制御から始めるのが効果的です。具体的には、PLC(プログラマブルロジックコントローラー)を使用することで、高度な制御が可能ですし、制御システムの開発も効率的に進められます。プログラム開発ツールも充実しているため、比較的簡単に制御プログラムを作成することができます。ただし、制御回路を読み解いたり、必要に応じて修正したりするための技術を身に付けるには、基礎からの学習が必要です。

基礎からの学習するには、まずは有接点シーケンス制御を理解しましょう。直感的に理解しやすいため、初学者におすすめです。

シーケンス制御と電気回路

シーケンス制御回路図を理解するには、電気回路の基本を知る必要があります。ここでは、電気回路の基本的なことを説明します。

電気回路の構成

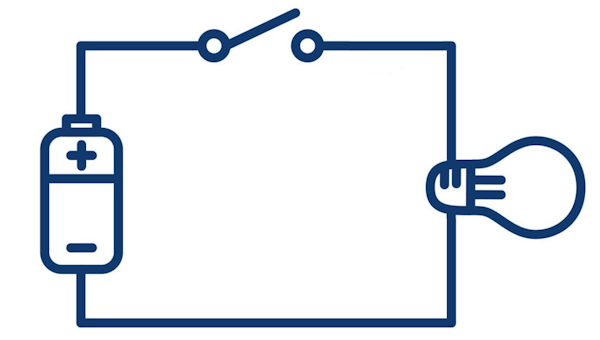

電気回路は主に電源、スイッチ、負荷で構成されており、例えばスイッチを入れることで電流が流れ、電灯が点灯します。また、電源には交流と直流があり、家庭用の電気機器は主に交流100Vを使用します。シーケンス制御回路においても、適切な電源が必要です。

接続の種類

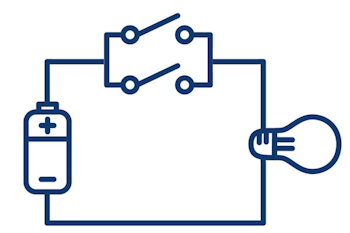

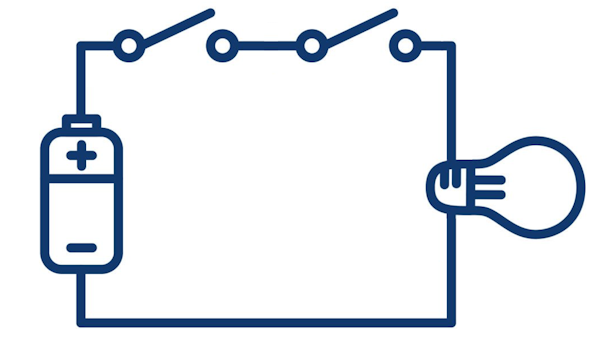

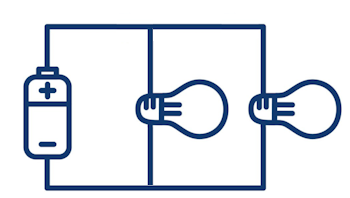

電気回路を構成するスイッチや負荷の接続方法として、並列接続と直列接続があります。並列接続では、並列に接続した2個のスイッチのうち、片方だけを操作すれば回路に電流が流れます。直列接続の場合は、両方のスイッチを入れないと電流が流れません。

どちらか片方のスイッチを入れるとランプが点灯する

両方のスイッチを入れたときだけランプが点灯する

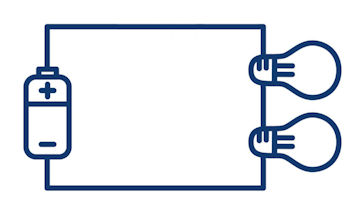

シーケンス制御回路では、用途に応じてこれらの接続方法を用いてスイッチやその他の機器を結びつけます。特に負荷の接続は基本的に並列接続とされ、すべての機器が同一の電源電圧を受け取るため、機器が正常に機能します。しかし、負荷を直列接続で接続すると、電圧が抵抗によって分圧され、それぞれの負荷に必要な電圧が供給されなくなるため、機能不全に陥ります。

一般家庭の電気配線では、100Vの電源に対して、複数の電気機器がコンセントを通じて並列に接続されています。また、負荷とスイッチは直列で結ばれています。シーケンス制御回路においても制御用の機器は並列接続されています。

電源電圧がそのままランプに加わる

分圧された電源電圧がランプに加わる

シーケンス制御を理解する上で知っておきたい基本用語

シーケンス制御で使われる用語には、統一したものが使われています。普段から使う用語なのですが、聞き間違えによるヒューマンエラーをなくすために、電気の世界では使う用語を特定しています。例えば「とる」という言葉ですが、電気機器をアース線に接続する際には「接地をとる」と言う場合があります。またアース線を外す場合も「接地をとる」と言う場合があります。このように「接続すること」と「外すこと」が同じ言葉で使われる場合がありますので、紛らわしいので「とる」という言い方はしません。このような間違いを起こさないように使う用語を特定しています。

機能に関する基本用語

- (Action)動作

所定の動作をさせることです。 - (Reset)復帰

動作前の状態に戻すことです。 - (Open)開放・開く

スイッチなどを「切り」電流が流れないようにします。 - (Close)閉路・閉じる

スイッチなどを「入れ」電流が流れるようにします。 - (Start・Run)始動・起動・運転

運転させることです。 - (Stop)停止

停止させることです。 - (Closing)投入

ブレーカーなどを「入れる」ことです。 - (Breking)遮断

ブレーカーなどを「切る」ことです。

シーケンス制御図とは?

シーケンス制御図は配電盤などの電気設備と関連機器や、制御盤と機械設備の動作や機能を電気的に接続して「電気用図記号」を使って表した図面です。設計や維持管理をするためには、シーケンス図の見方や書き方を知っておく必要があります。ここでは、有接点のシーケンス制御を例に説明をします。

シーケンス制御を表す図面の種類

シーケンス制御の動作の流れや機器の接続状況を図面に表す場合は、その目的によってシーケンス制御を理解しやすいように、次のような図面が用いられています。

- シーケンス図(展開接続図)

- 裏面接続図

- フローチャート(ブロックシーケンス)

- タイムチャート

なお、各図面の説明は次のページを参考にしてください。

シーケンス図(展開接続図)

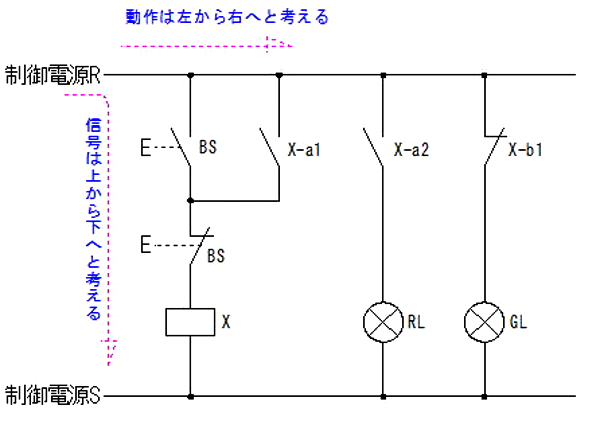

シーケンス制御の動作の順序を正確に理解できるように考えられた電気回路の接続図をシーケンス図または展開接続図といいます。シーケンス図では、構成されている制御機器の機構的な関連は省略して書かれており、スイッチやリレー、ランプなどの制御機器は規格で定められた電気用図記号を用いて表しています。機器を接続する母線の方向が縦書きのものと、横書きのものがあります。ここでは、縦書きのシーケンス図について簡単に説明をします。

- 制御電源は図の上下に横線で示す

- 制御機器などを結ぶ接続線は、上下の制御母線間に縦線で示す

- 接続線は動作の順序に従い左から右に書く

- 制御機器などは、電気用図記号と文字記号を用いる

- 制御機器は休止の状態で、電源を切り離した自然な状態で示す

シーケンス制御は、機械設備を自動的に動かすための制御回路です。機械設備に行わせるための、動作や順序を電気回路を使って記憶させておき、運転や停止などの命令動作を行わせることといえます。

このようにシーケンス図は、シーケンス制御の構成と機能を理解する上でたいへん便利で最もよく利用されています。

シーケンス制御の関連ページ

- シーケンス制御とは?

- シーケンス図(リレー回路図)の読み方

- 自動制御器具番号

- 押しボタンスイッチとは?(接点記号と配線図)

- 電磁リレー(電磁継電器)とは?

- 電磁接触器と電磁開閉器とは?(コンタクターとマグネットスイッチ)

- タイマーリレーとは?

- シーケンスの論理回路(AND・OR・NOT・NAND・NOR回路)

- 自己保持回路とは?

- シーケンスの基本回路「インターロック回路」

- シーケンスの基本回路「禁止回路と切り替え回路」

- タイマー回路(遅延回路)の基本

- 一定時間動作回路(リレーシーケンス)

- リレーシーケンスのフリッカー回路

- リレーシーケンスのオルタネート(フリップフロップ)回路

- マグネットスイッチを使ったシーケンス回路

- スターデルタ始動法による電動機のシーケンス回路

- 電動機の正転・逆転回路

- フロートレス液面リレーによるポンプの自動運転