電磁接触器(コンタクター)と電磁開閉器(マグネットスイッチ)はプランジャ形リレーと呼ばれる制御機器です。プランジャ形リレーは、電気的に接点の開閉容量が大きく、絶縁耐力も優れているいます。電磁接触器(コンタクター)と電磁開閉器(マグネットスイッチ)は、モーターなどの大電流をON-OFFさせることができる制御機器です。コイル端子に電流を流せば、主接点と補助接点が同時に動作する構造になっています。このページでは、プランジャ形リレーである、電磁接触器と電磁開閉器の基礎知識について、やさしく解説します。

プランジャ形リレー

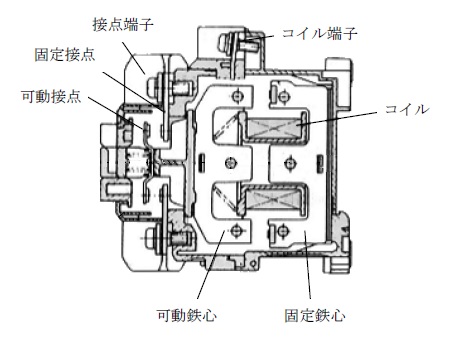

プランジャ形リレーは、主に接点部、電磁コイル部、外部接続端子で構成されています。動作原理は、電磁コイルが「励磁」や「消磁」することによって、その磁力によって可動鉄心(プランジャ)が固定鉄心に引き寄せられる、または押し出されることで、直線的な動きを生み出します。その動きと連動して、直接または間接的に接点を開閉します。

プランジャ形リレーは、一般的に樹脂から成るケースに収められた、電磁石と4~10組程度の接点を持ちます。ヒンジ形電磁リレーと比べ、やや大形で堅牢な構造をしています。

プランジャ形リレーは、遮断特性が優れているとともに、接点容量が大きいことから、「電磁接触器(コンタクター)」や「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」に用いられています。

電磁接触器(コンタクター)とは?

電磁接触器とは、電動機など主回路の電流を遠方操作により開閉することで、始動や停止をさせる制御機器です。また、電磁接触器の補助接点を使って表示灯回路のランプを点灯させたり、自己保持回路を作成したりします。

電磁接触器は、モーターのような大電流が必要な機器の接点として使用することができる「主接点」と、電磁リレーのように制御回路に使うことができる小電流用の「補助接点」を有しています。

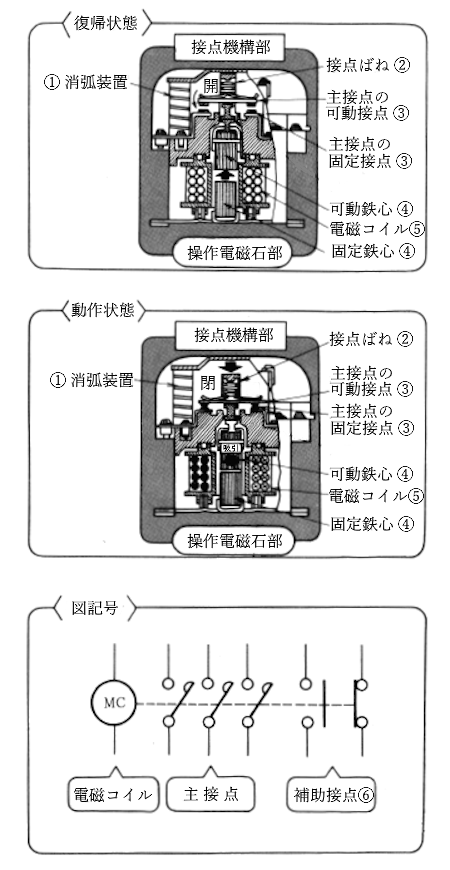

電磁コイルに電流が流れると下図のように、固定鉄心が電磁石となり、可動鉄心を吸引し、これに連動して主接点および補助接点の開閉が行われます。

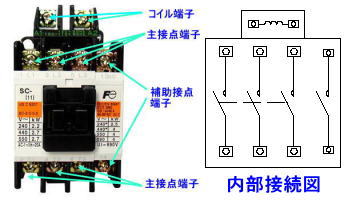

電磁接触器(コンタクター)の構造図(例)

電磁接触器は、電磁コイルに流れる電流を操作すれば、「主接点」と「補助接点」が同時に動作するような構造になっています。

① 消弧装置

強磁性体を放射状に数枚配置したもので、アークを消す働きをします。

② 接点ばね

ばねの力で可動接点を押すことにより、固定接点との接触圧力を得る働きをします。

③ 主接点

主回路の電流を開閉する部分で、可動接点と固定接点とを組み合わせて1対となります。

④ 鉄心

可動鉄心と固定鉄心が相対して配置され、固定鉄心が電磁力によって電磁石になると、可動鉄心を吸着します。

⑤ 電磁コイル

絶縁電線を巻枠に何回も巻いたもので、このコイルに電流を流して、鉄心を電磁石にする働きをします。

⑥ 補助接点

自己保持やインターロックなどの操作回路用電流の開閉を行う接点をいいます。

電磁接触器の特徴

電磁接触器は、外部から電気エネルギーを入力し、コイルを励磁させて電磁石化させるための「コイル端子部」と、接点部の動作状況を外部へ出力する「接点端子部」を持っています。

外部へ出力するための接点端子は、モーターなどの大電流を ON や OFF することができる「主接点」と、制御回路用として使用する 「a接点」 や 「b接点」 を持っています。接点は 2 点で入切を行っており、ヒンジ形リレーと比べて、高電圧大容量の回路でも利用が可能です。また、機械的寿命も長いのが特徴です。

接点は点検や交換が容易になっていますが、露出部分が多いため埃っぽい箇所などでは、外部環境の影響を受けやすいため、その影響を少なくするため、電磁接触器は防じんカバーを取り付けたものが主流となっています。

電磁接触器は、接点に流すことが出来る最大電流や最大電圧が製品毎に定められています。また、外形の大きさを数値化したものを「フレームサイズ」といい、定格使用電圧や定格使用電流が大きくなるにしたがって、フレームサイズも大きくなります。

電磁接触器の寿命と故障

電磁接触器は、電動機主回路の電流を遠方操作により、開閉することによって、電動機を始動・停止するはたらきをするとともに、その補助接点により、表示灯回路のランプを点滅して、運転表示を行います。また、電磁接触器は、電動機を運転・停止する開閉器ですから、電動機の始動電流を投入およびしゃ断ができ、多数回の始動・停止に耐える充分な寿命のあるものを用いる必要があります。

電磁接触器は、使用条件から定格電圧、定格電流、適切な電動機容量などが定められています。規定の条件下では、最大開閉速度が 1200回/時 で機械的な寿命は 500万~1000万回 と定められています。

電磁接触器の接点は、酸化や硫化で変色したり、すすがついたように黒ずんだりしますが、性能はあまり低下しません。やすりなどで、むやみに削るのはかえって良くない結果になることの方が多いです。極端に大きなバリなどがある場合には、それを取り除く程度にしておきます。尚、サンドペーパーを使用すると研磨砂が残留して、接触不良になることがあります。

電磁接触器の接点をきれいに成型するために削りすぎると、接点の高さが減り、ワイプ距離が減少して寿命を縮めます。ワイプ距離とは、接点が接触してからさらにバネが押し縮められる距離です。ワイプ距離で、接触圧力を適正に保っています。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)とは?

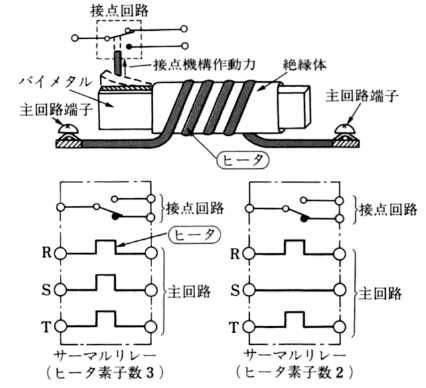

電磁接触器は、単に電気回路の開閉を行うもので過負荷に対する保護がありません。そこで、過負荷保護が行えるように「熱動形過負荷継電器(サーマルリレー)」と組み合わせたものを「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」といいます。電磁開閉器は一般的に「マグネット」と呼ばれています。電磁接触器と電磁開閉器の違いは、サーマルリレーが、あるかないかの違いになります。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)は、主に電動機(モータ負荷)の開閉に使用しています。サーマルリレーはモーターなどの負荷を保護するために、定格電流以上の電流が流れると反応します。バイメタルと呼ばれる、熱膨張率が異なる2枚の金属板を貼り合わせたものに電流を流し、そのわん曲が一定以上になると、連動して接点が動作する構造になっています。

モーターは起動するときに、定格電流の数倍の大電流が流れますが、サーマルリレーが反応すると困るので、短時間では反応しないように整定します。また、サーマルリレーの機能としては「過負荷検出」するだけで、ブレーカーのように「遮断」する機能はありません。

サーマルリレーで検出された「過負荷信号」は、シーケンス回路内で「モーターの異常信号」として、停止させる回路や警報回路などに利用されます。

サーマルリレーの故障

サーマルリレーは回路に過大電流が流れた場合、ヒータが溶断したり、バイメタルが過大に変形してリセットができなくなることがあります。また、電磁開閉器(マグネットスイッチ)の開閉頻度が多すぎるとサーマルリレーのヒータの熱が蓄積して、接点が溶着してしまうことがあります。

また、サーマルリレーはバイメタルの変形で特性のずれが発生しやすいので、定期的に交換する必要があります。

電磁開閉器(マグネットスイッチ)の保守点検

電磁開閉器(マグネットスイッチ)の保守点検は、感電や誤作動の恐れがありますので、安全のために電源を切ってから行います。電磁開閉器(マグネットスイッチ)の保守・点検のポイントは次のとおりです。

- 締付ねじのゆるみはないか

- 水、油の付着、じんあいによる不具合はないか

- モールドの破損、変色、変形はないか

- 金属部に腐食、発錆はないか

- 可動部を手動または電磁操作して円滑に動くか

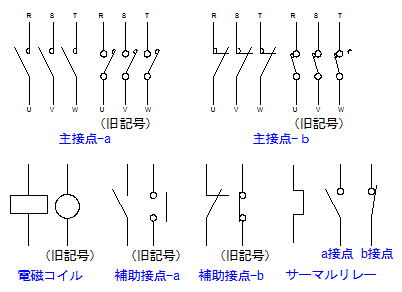

電気用図記号

マグネットスイッチ(電磁接触器とサーマルリレー)の電気用図記号です。

電磁接触器は主接点部と補助接点部を別々に書きます。マグネットスイッチを使ったシーケンス回路のページを参照してもらえれば、理解しやすいと思います。

シーケンス制御の関連ページ

- シーケンス制御とは?

- シーケンス図(リレー回路図)の読み方

- 自動制御器具番号

- 押しボタンスイッチとは?(接点記号と配線図)

- 電磁リレー(電磁継電器)とは?

- 電磁接触器と電磁開閉器とは?(コンタクターとマグネットスイッチ)

- タイマーリレーとは?

- シーケンスの論理回路(AND・OR・NOT・NAND・NOR回路)

- 自己保持回路とは?

- シーケンスの基本回路「インターロック回路」

- シーケンスの基本回路「禁止回路と切り替え回路」

- タイマー回路(遅延回路)の基本

- 一定時間動作回路(リレーシーケンス)

- リレーシーケンスのフリッカー回路

- リレーシーケンスのオルタネート(フリップフロップ)回路

- マグネットスイッチを使ったシーケンス回路

- スターデルタ始動法による電動機のシーケンス回路

- 電動機の正転・逆転回路

- フロートレス液面リレーによるポンプの自動運転