シーケンス図(リレー回路図)の読み方について、やさしく解説しています。シーケンス図は配電盤などの電気設備と関連機器や、制御盤と機械設備の動作や機能を電気的に接続して「電気用図記号」を使って表した図面です。シーケンス図のことを「シーケンスダイヤグラム」または「展開接続図」といいます。

リレー回路を表現する方法

リレーシーケンス回路とは、制御に使用される理論素子として、機械的接点を持った電磁リレー(有接点リレー)により構成される「シーケンス回路」をいいます。シーケンス回路の説明として、まずは「リレー回路」を表現する方法について紹介します。

実体配線図

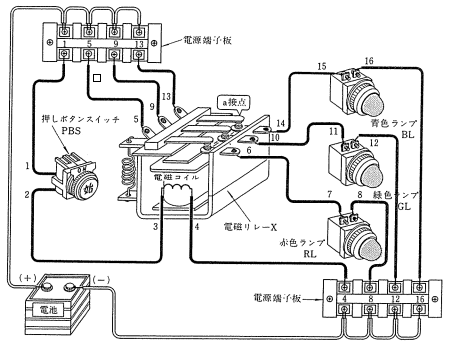

次の図は、ランプ点滅回路の実際の配線図です。図というより絵といったほうが、適切かもわかりません。このように、実際の配線図は説明するには解りやすくて良いのですが、少し複雑な回路を表すには非常に手間がかかります。

そこで、一般のリレー回路にも用いられるように実物を模写し、できるだけ実物に近い形で回路の接続及びリレー回路に用いられる機器を表すようにしたものが「実体配線図」です。

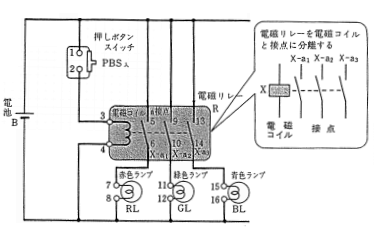

次の図は、実際の配線図を実体配線図に書き直したものです。電磁リレーの電磁コイルと3個の接点との機械的関連を具体的に表しています。これらのコイルや接点は、制御回路内において押しボタンスイッチ回路と、各ランプ回路とにそれぞれ異なった回路に挿入されています。

実体配線図は機器の構造、配線などが正確に記載されているので、実際に装置を製作したり、保守点検に際しては便利ですが、系統の動作原理や動作順序などが多少わかりにくくなるといった欠点があります。

そこでリレー回路の動作原理や動作順序などをわかりやすく配列し、リレー回路の動作の内容を理解しやすくした「シーケンス図」が生まれました。

シーケンス図

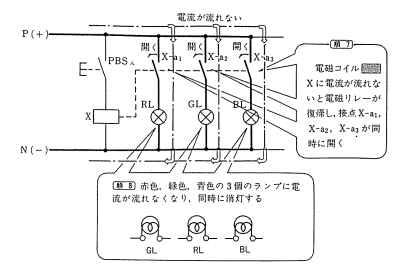

シーケンス図とは、電気設備の装置、配電盤及びこれらに関連する機器、器具の動作・機能を中心に展開して示した図で、「シーケンスダイヤグラム」または「展開接続図」ともいいます。シーケンス図は、多くのリレー回路をその動作の順序にしたがって配列し、動作の内容を理解しやすくした接続図といえます。

次の図は、実体配線図をシーケンス図に直したものです。リレー回路の動作を説明することが目的であるシーケンス図では、電磁リレーを電磁コイル X と3個の接点 X一a1、X一a2、X一a3 とに分離するなど機械的な関連を無視して、省略しています。

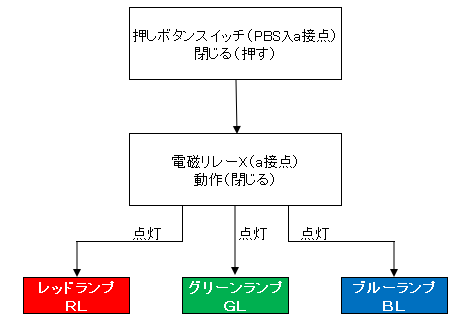

フローチャート(ブロックシーケンス)

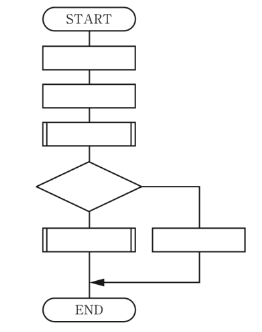

シーケンス制御系の装置は、数々の機器が組み合わされて複雑な回路を構成している場合が多いです。そこで各構成機器の動作順序を詳細に書くと、かえって全体が理解しにくくなるような場合には、全体の関連動作を順序立てて、箱形(長方形)の図記号と矢印で表します。

このように、ブロックで簡単に示すことを目的としたもの「フローチャート」もしくは「ブロックシーケンス」といいます。次の図はランプを点滅させる場合の各構成器具の動作順序をフローチャートに示したものです。

シーケンス制御は、機械を順番に動作させます。そのための仕組みとして、「順序制御」「時限制御」「条件制御」の3つの基本動作から成り立っています。

順序制御

順序動作は、1つの動作が終わると、次の動作に進んでいく制御のことをいいます。終わりを確認して、次の動作に移りますので、ステップ制御とも呼ばれています。例えば、全自動洗濯機の「給水」⇒「洗い」⇒「排水」⇒「脱水」という全体の流れは、初めから定められた順番で動作する順序制御になります。

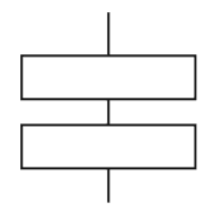

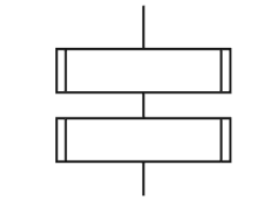

フローチャート(※)では、順序動作は、1つの動作を四角で囲んで示します。

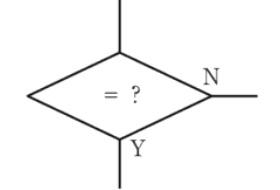

※フローチャート(流れ図)は、いろいろな動作の手順を図式に書き表す手法で、シーケンス制御などでは、これを書くことで作業命令と制御出力の関係がわかるようになります。処理を表す □ や ◇ の形の箱と処理のつながりを表す流れ線から成り立っています。

時限制御

時限制御は、制御の順序だけでなく、制御のタイミングを計って次の動作に移るような動作のことです。例えば、全自動洗濯機は全体の流れは順序制御ですが、洗濯行程や脱水行程は、時限制御によって、設定された時間だけ動作をしています。

フローチャートでは、四角の左右を2重線で囲んで示します。

条件制御

条件制御は、センサで検出した結果を判断して、その後の動作を分岐させるような動作のことです。例えば、水位検出器が、水が規定値になったことを確認し、給水弁を閉じて給水を止めるといった動作のことです。

ゼネラルフローチャート

順序制御・時限制御・条件制御をいくつも組み合わせて、全体のシーケンスの流れを示したものをゼネラルフローチャートといいます。

タイムチャート

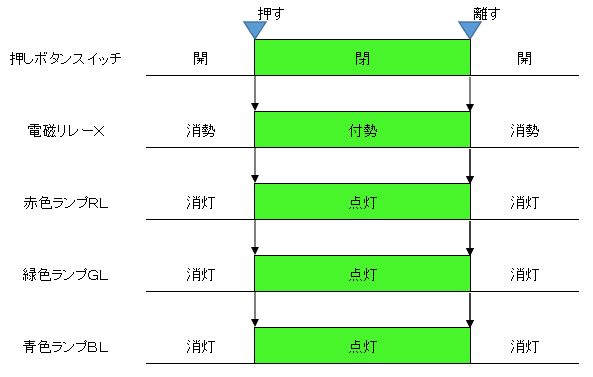

シーケンス制御系において、その動作順序の時間的な変化をわかりやすく示した図を「タイムチャート」といいます。

図はランプ点灯回路の点灯及び消灯のタイムチャートを示したものです。タイムチャートでは縦軸に制御機器を制御の順序に並べて書き、横軸にそれらの時間的な変化を線で示すようにします。

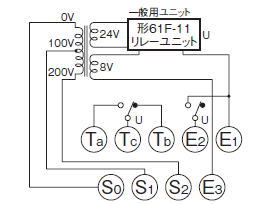

裏面接続図

リレーなどの制御機器は、一般に制御盤の前面に取り付けて、裏面に配線をします。そこで、配線がわかりやすいように、「裏面接続図」を作成します。裏面接続図は、内部接続図ともいいます。リレーなどの制御機器の配置や端子間の接続を具体的に示し、制御盤の製作や点検などに利用します。

シーケンス回路図の記号について

シーケンス図は動作の順序に従って、動作の内容をわかりやすくした接続図です。その動作の内容が誰でもわかるように「電気用図記号」や「品目記号」、「制御器具番号」などの共通の図記号を使って表しています。

制御盤に取り付けられている各種制御機器を図面化するとき、記号や番号で表現して簡素化を図っています。これらの記号や番号は、メーカーごとに異なったりすると混乱するので、統一して決めておかなければなりません。そのため、JIS(日本工業規格)やIEC(国際電気標準会議)などで統一が図られています。

電気用図記号

電気用図記号は、通称「シンボル」ともいい、機器の機構関係を省略し、電気回路の一部の要素を簡素化して、その動作状態がすぐに理解できるようにしたものです。一般にシーケンス図はシンボルを用いて表します。

シーケンス図は電気用図記号を基本とし、付記として日本電機工業会規格で定められた「文字記号」や「制御器具番号」で表します。

次に、電気用図記号の例を示します。

| 名称 | 図記号 |

|---|---|

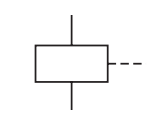

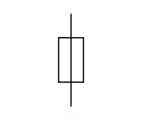

| 配線用遮断器 |  |

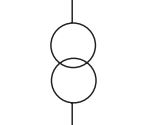

| 変圧器 |  |

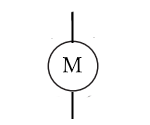

| 電動機 |  |

| 指示計器 |  |

| 継電器 |  |

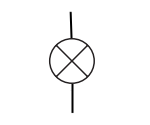

| ランプ |  |

| ヒューズ |  |

| コンデンサ |  |

| 名称 | 図記号 |

|---|---|

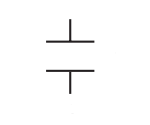

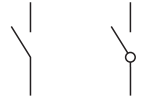

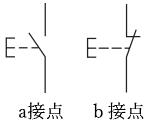

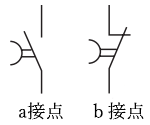

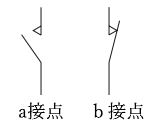

| a接点(メーク接点) |  |

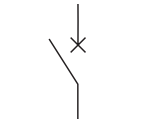

| b接点(ブレーク接点) |  |

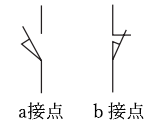

| 押しボタンスイッチ |  |

| リミットスイッチ |  |

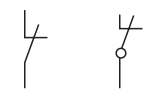

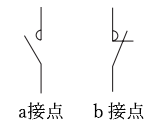

| 電磁接触器 |  |

| 限時接点 (オンディレイ) |  |

| 限時接点 (オフディレイ) |  |

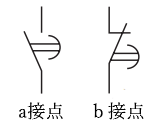

| ばね復帰接点 |  |

文字記号

シーケンス図中で使用される電気機器などの名称を、いちいち日本語や英語で書くと図面が煩雑になります。そのため、電気機器などの名称を略号化した「品目記号」や、動作や機能を表す「機能記号」として、シーケンス図に付記する方法がとられています。

例えば「押しボタンスイッチ」を表すのに、シーケンス図中に「押しボタンスイッチ」と書くと非常に煩わしいので、簡単に表すために「BS」と書きます。

次に、制御機器の品目記号と動作や機能を表す機能記号の例を示します。

| 用語 | 記号 | 対応英語(参考) | 用語の意味(参考) |

|---|---|---|---|

| スイッチ開閉器 | S | Switch | 電気回路の開閉または接続の変更を行う機器。 |

| ヒューズ | F | Fuse | 回路に過電流、特に、短絡電流が流れたとき、ヒューズエレメントが溶断することによって電流を遮断し、回路を開放する機器。 |

| 配線用遮断器 | MCCB | Molded-case circuit-breaker | 開閉機構、引外し装置などを絶縁物の容器内に一体に組み立てた気中遮断器。 |

| 漏電遮断器 | ELCB | Earth-Leakage Circuit Breaker | 地絡検出装置、引外し装置、開閉機構などを絶縁物の容器内に一体に組み立てたもので、地絡電流が所定の条件になったとき、自動遮断させる気中遮断器。 |

| 電磁接触器 | MC | Magnetic Contactor | 電磁石の動作によって、負荷電路を頻繁に開閉する接触器。 |

| 電磁開閉器 | MS | Electromagnetic Switch | 過電流継電器を備えた電磁接触器の総称。 |

| ボタンスイッチ | BS | Button switch | ボタンの操作によって、開路または閉路する接触部をもつ制御用操作スイッチ。ボタンの操作によって、押しボタンスイッチおよび引きボタンスイッチがある。 |

| 切換スイッチ | COS | Change-over switch | 二つ以上の回路の切換えを行う制御スイッチ。 |

| リミットスイッチ | LS | Limit switch | 位置、変位、移動、通過などを検出するためのスイッチ。接点機構にはマイクロスイッチが多く用いられる。 |

| 温度スイッチ | THS | Thermo switch | 温度が予定値に達したとき、動作する検出スイッチ。 |

| 電磁弁 | SV | Solenoid valve | 電磁石と弁機構とを組み合わせ、電磁石の動作によって、流体の通路を開閉する弁。 |

| 電動弁 | MOV | Motor-Operated valve | 電動機によって開閉する弁。 |

| 用語 | 文字記号 | 対応英語(参考) | 用語の意味(参考) |

|---|---|---|---|

| 操作 | OPE | Operation | 人力またはその他の方法によって、対象とする機器に所定の状態変化を行わせること。 |

| 動作 | ACT | Actuation | ある原因を与えることによって、所定の作用を行うこと。 |

| 復帰 | RST | Reset | 動作以前の状態に戻すこと。 |

| 自動 | AUT | Automatic | ある条件が成立したことを検知しながら、機器または装置が所定の作用を行うこと。 |

| 手動 | MAN | Manual、 Hand | 手動で始動し、また、制御する方式。 |

| 制御 | C | Control | ある目的に適合するように、対象となっているものに所要の操作を加えること。 |

| 記録 | R | Recording | 測定量の値および物理的状態を後から読み取れるように残し示すこと。 |

| 駆動 | D | Drive | 機器または装置に動力を伝えること。 |

| 制動 | B | Braking、 Damping | ブレーキを作動させ、可動体の運動を減速または停止させる状態。 |

| 始動 | ST | Start | 機器または装置を休止状態から運転状態にする過程。 |

制御器具番号

制御器具番号は、制御機器に割り当てられた1から99までの固有の番号です。固有番号でその制御機器の種類がわかるようにしています。例えば 52 は「交流しゃ断器」を表します。また、機器の種類や性質を示すためにアルファベットをもとにした、補助記号を付記します。

制御器具番号の例

- 51:交流過電流継電器、または地絡過電流継電器

- 52:交流遮断器、または接触器

- 63:圧力スイッチ、または継電器

- 69:流量スイッチ、または継電器

- 88:補機用遮断器・スイッチ・接触器、または継電器

制御器具番号については、次のページで詳しく紹介しています。

補助記号の例

- F:周波数【Frequency】

- F:ファン【Fan】

- F:フリッカ【Flasher】

- T:変圧器【Transformer】

- T:温度【Temperature】

- T:限時【Time-lag】

- T:遅延【Time-delay】

同じアルファベットでも意味が異なる場合があります。

シーケンス図の読みかたの基本

シーケンス図は、実際の配線とは異なった書き方をしています。そのためルールがわからないと、非常にわかりにくに図面になっています。まずは、シーケンス図の決まり事から理解をしましょう。

- 制御用の電源線は、図の上下に横線で示すか、図の左右に縦線で表します。

- 制御機器を接続する接続線は、電源線と垂直に表します。

- 接続線は動作の順序とおりに、左から右 または 上から下の順に並んでいます。

- 制御機器は休止状態で自然な状態で表しています。

- 電源はすべて切り離した状態で表しています。

- 1つの制御機器を離れ離れで表現するときは、文字記号で関連を明らかにします。

シーケンス図の例

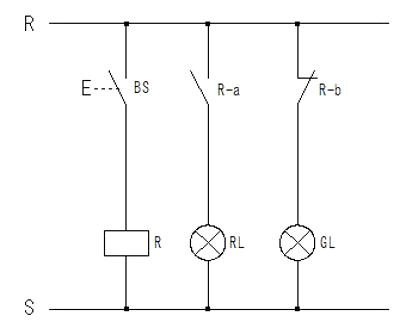

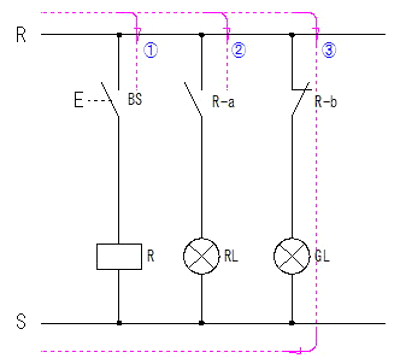

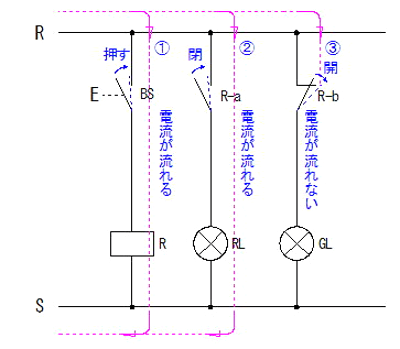

次のシーケンス図は、BS【押しボタンスイッチ】、R【リレー】、RL【レッドランプ】、GL【グリーンランプ】で構成されたリレー回路です。このリレー回路がどのように動作するのか、順を追って見ていきましょう。

- 制御用の電源線は、図の上下

- 制御機器を接続する接続線は上下

- 電源は入っていない

- BS【押しボタンスイッチ】は押されていない(自然な状態)

- RやBSは付記を示している

以上のルールに従ってシーケンス図を読んでみます。

電源を入れた時

- BS【押しボタンスイッチ】以下は電気が流れないので、R【リレー】は動作しません。

- R【リレー】は動作しないので、Ra【リレーのa接点】は開いたままで、RL【レッドランプ】に電流が流れず、消灯のままです。

- R【リレー】は動作しないので、Rb【リレーのb接点】は閉じたままで、GL【グリーンランプ】に電流が流れ、点灯します。

BS【押しボタンスイッチ】を押した時

- BS【押しボタンスイッチ】の接点を通り、R【リレー】のコイルに電流が流れ、R【リレー】が動作します。

- R【リレー】の動作により、Ra【リレーのa接点】は閉じ、RL【レッドランプ】に電流が流れ、点灯します。

- R【リレー】の動作により、Rb【リレーのb接点】は開き、GL【グリーンランプ】に電流が流れず、消灯します 。

接点の動作やリレーの動作については、次のページで詳しく紹介しています。

シーケンス図の読みかたの実践

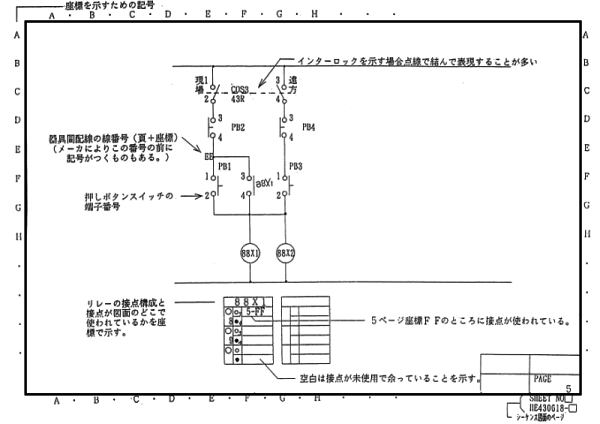

シーケンス図は本来制御動作を表現したものですが、それと同時に機器間の接続状況まで明示したい要求が出てきたため、シーケンスの描き方もその目的に応じてEWD方式(Elementary Wiring Diagram)とCWD方式(Control Wiring Diagram)の2つがあります。また、2つの方式の利点を取り入れたECWD方式というものあります。

シーケンス図の EWD方式

制御動作を理解しやすいように各機器の機構的、配置的関係を無視して自動制御関係の動作順序に従って上から下へ、または、左から右へと順にシーケンス図を記載したものです。利点としては、機器の位置関係を無視できるので作図が簡単であり、読む場合には動作順序説明が一見して容易に分かります。

シーケンス図のCWD方式

各機器の取付場所とその間をケーブルで接続するとき、その配線を主体としてどのようにケーブルをまとめるか、また、端子配列はどのようにするかを表示した図面です。利点として盤と盤のケーブルまたは外部配線本数のとりまとめが把握しやすく、制御機器または器具の取付場所が明らかになります。また、外部配線の接続チェックが結線図が無くても用意に行えます。欠点としては、複雑なインターロックがあり、制御盤が数カ所に分散する場合には、接続線をたどるのに手間がかかり制御動作を理解しにくい場合があります。

シーケンス制御の関連ページ

- シーケンス制御とは?

- シーケンス図(リレー回路図)の読み方

- 自動制御器具番号

- 押しボタンスイッチとは?(接点記号と配線図)

- 電磁リレー(電磁継電器)とは?

- 電磁接触器と電磁開閉器とは?(コンタクターとマグネットスイッチ)

- タイマーリレーとは?

- シーケンスの論理回路(AND・OR・NOT・NAND・NOR回路)

- 自己保持回路とは?

- シーケンスの基本回路「インターロック回路」

- シーケンスの基本回路「禁止回路と切り替え回路」

- タイマー回路(遅延回路)の基本

- 一定時間動作回路(リレーシーケンス)

- リレーシーケンスのフリッカー回路

- リレーシーケンスのオルタネート(フリップフロップ)回路

- マグネットスイッチを使ったシーケンス回路

- スターデルタ始動法による電動機のシーケンス回路

- 電動機の正転・逆転回路

- フロートレス液面リレーによるポンプの自動運転