第三種電気主任技術者(電験三種)試験に独学で合格できるよう、分野ごとに「考え方」や「解き方」の解説と過去問題をまとめています。このページで、電験三種の電力科目に出題される「保護継電器」について、初心者の方でも解りやすく、基礎から勉強できます。また、電験三種の電力科目の試験で、実際に出題された「保護継電器」の過去問題も解説しています。

保護継電器

保護継電器は、発変電所の電気設備や送配電線に、事故や故障が発生したとき、故障信号を検出する機器です。通常、保護継電器が動作すると遮断器に信号を送り、遮断器を開放して故障した箇所を電源から切り離し、故障が拡大しないように設備を保護します。

保護継電器の種類

- 過電流継電器 (OCR)

電流の大きさが設定値以上になると動作する継電器です。過負荷を検出するものから、故障電流を検出するものまであります。

- 地絡継電器(GR)

零相電流が設定値以上になると動作する継電器です。地絡事故の検出に用います。

- 地絡方向継電器(DGR)

地絡を検知するとともに、地絡点の方向も検知します。構内で起きた事故か、構外で起きた事故かを判別することができます。

- 地絡過電圧継電器 (OVGR)

零相電圧が設定値以上になると動作する継電器です。地絡事故の検出を補助します。

- 電圧継電器 (VR)

電圧の大きさが設定値になると動作する継電器です。設定値以上の電圧で動作する過電圧継電器(OVR)は、電圧条件確認用や絶縁保護監視として用いられています。設定値より低い電圧で動作する不足電圧継電器(UVR)は、故障検出用として用いられています。

- 差動継電器 (DFR)

保護区間に流入する電流と保護区間より流出する電流のベクトル差(差電流)を検出し、一定値以上で動作する継電器です。変電所では、変圧器内部故障の保護に用いられています。また、母線、発電機、送電線の保護などにも用いられています。

- 比率差動継電器 (RDFR)

差電流の通過電流に対する比率が設定値以上になると動作する差動継電器です。外部事故などで通過電流が大きくなると、変流器の特性差や飽和により継電器が誤動作しやすくなります。比率差動継電器では、この原因による誤動作を防ぐことができ、故障検出感度および動作速度を高くできます。

- 短絡方向継電器 (DSR)

一定方向に一定値以上の短絡電流が流れた場合に動作する継電器です。

- 距離継電器 (DR)

故障点までのインピーダンスが一定値以下で動作する継電器です。

- 周波数継電器 (FR)

周波数の大きさが一定値以上または一定値以下になると動作する継電器です。

主保護と後備保護

変電所等の電力設備の保護には、「主保護」と「後備保護」があります。基本的には、主保護で電力設備の保護を行いますが、主保護が動作しなかったり、遮断器が動作しなかったりした場合に 後備保護によって保護動作を行います。保護範囲が狭い継電器を、その設備の主保護とし、広い継電器を後備保護としています。後備保護は、主保護を補完するためのもので、保護の範囲を把握することは、実務において非常に重要です。

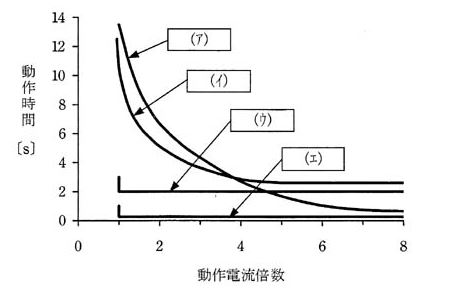

過電流継電器の限時特性

継電器が異常を検知してから、動作を行うまでの時間を「限時」といいます。動作とは、遮断器に信号を送るための接点が動作することです。過電流継電器の限時特性には次のようなものがあります。

- 反時限特性

駆動電気量が大きくなるに従って、保護動作時間が短くなる特性

- 反時限定限時特性

入力の大きさに反比例した時限で動作する特性

- 定限時特性

入力の大きさに関係無く一定時間で動作する特性

- 瞬限時特性

大電流が流れると、瞬時に動作する特性

保護協調

事故が発生した場合、事故点から最も近い箇所を遮断して、ほかの系統と切り離すことが被害拡大を防ぐ有効な手段です。事故のあった需要家の保護リレーを先に動作させ、最小限の範囲を切り離すべきです。

このように、事故回路を電源より切り離し、ほかの健全回路には給電を継続し、保護する遮断器が損傷しないように保護器具の動作特性曲線を調整することを「保護協調」といいます。

計器用変成器

低電圧・小電流(0~ 70A程度)は計器で直接測定することができますが、これ以上になるとそうはいかなくなります。そこで高圧・大電流でも、計器で測定できるように、定電圧・小電流に変換する機器が「計器用変成器」です。

JIS規格によると、計器用変成器は「電気計器または測定装置とともに使用する電流および電圧の変成機器で変流器、計器用変圧器および計器用変圧変流器の総称」と定義されています。これらは、回路の電圧または電流を正確に変成することが大切であり、回路の二次側につながる計器類と回路を絶縁する機能をもっているものでなければなりません。

計器用変成器には主に、電流を変換する 「計器用変流器 (CT)」と、電圧を変換する「計器用変圧器 (VT)」の2つがあります。商用周波数用としては、変流器二次電流(電流計入力側電流)は 5A が普通であり、計器用変圧器二次電圧(つまり高圧計入力側電圧)は 110V となっています。

計器用変流器 (CT)

計器用変流器は、一次側の大電流を小電流に変換して二次側に流す機器で、二次側には電流計や保護継電器などを接続して使用します。電線に電流が流れるとアンペア右ねじの法則により電線の周りに磁束が発生します。その磁束は鉄心内にも発生し、それにより二次巻線に誘導電流が流れます。

計器用変流器の一次側に電流が流れている状態で二次側を開放すると、二次側に大きな電圧が発生し、変流器を焼損する恐れがあります。そのため、「一次側に電流が流れている状態で二次側を開放してはいけません」。二次側の電流計を交換するような場合は、二次側に「低インピーダンスの負荷」をつなぎ、短絡状態にして、それから電流計を外します。

計器用変圧器 (VT)

計器用変圧器は、一次側の高電圧を低電圧に変換して二次側に供給する機器で、二次側には電圧計や保護継電器などを接続して使用します。基本的な構造は変圧器と同じで、鉄心と2組の巻線からできています。

計器用変圧器の二次側を短絡、または低インピーダンスで短絡すると二次巻線に過大電流が流れ、二次巻線の焼損が一次巻線の絶縁破壊を招き、最終的には相間短絡にいたる恐れがあります。

零相変流器 (ZCT)

零相変流器は、電線に地絡が起きた場合に、「地絡電流」を検出する機器です。零相変流器3相分の電線を一括して計装します。零相変流器の二次側には、地絡継電器を接続します。

電験三種-電力の過去問解説:保護継電器の種類

(財)電気技術者試験センターが作成した、第三種電気主任技術者試験の電力科目で出題された問題です。

1997年(平成9年)問7

電力系統の保護に用いられる継電器として、誤っているのは次のうちどれか。

- 過電流継電器は、一定の電流値以上で動作する。

- 距離継電器は、故障点までのインピーダンスが一定値以下で動作する。

- 差動継電器は、被保護区間を出入りする電流の差が一定値以下で動作する。

- 不足電圧継電器は、一定の電圧値以下で動作する。

- 短絡方向継電器は、一定方向に一定値以上の短絡電流が流れた場合に動作する。

1997年(平成9年)問7 過去問解説

差動継電器は、被保護区間を出入りする電流の差が一定値以上で動作する継電器です。発電機や変圧器の過激な電気定数変化を感知し、遮断器を動作させ、回路を保護します。

答え (3)

2002年(平成14年)問5

変電所に使用されている主変圧器の内部故障を確実に検出するためには、電気的な保護継電器や機械的な保護継電器が用いられる。電気的な保護継電器としては、主に( ア )継電器が用いられ、機械的な保護継電器としては、( イ )の急変や分解ガス量を検出するブッフホルツ継電器、( ウ )の急変を検出する継電器などが用いられる。

また、故障時に変圧器内部の圧力上昇を緩和するために、( エ )が取り付けられている。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 過電流 | 油流 | 振動 | 減圧弁 |

| (2) | 比率差動 | 油流 | 油圧 | 放圧装置 |

| (3) | 比率差動 | 油流 | 振動 | 放圧装置 |

| (4) | 過電流 | 油温 | 振動 | 減圧弁 |

| (5) | 比率差動 | 油温 | 油圧 | 放圧装置 |

2002年(平成14年)問5 過去問解説

変電所に使用されている主変圧器の内部故障を確実に検出するためには、電気的な保護継電器や機械的な保護継電器が用いられる。電気的な保護継電器としては、主に( 比率差動 )継電器が用いられ、機械的な保護継電器としては、( 油流 )の急変や分解ガス量を検出するブッフホルツ継電器、( 油圧 )の急変を検出する継電器などが用いられる。

また、故障時に変圧器内部の圧力上昇を緩和するために、( 放圧装置 )が取り付けられている。

ブッフホルツ継電器

変圧器本体とコンサベータとの間に取り付けられ、変圧器内部故障の際に発生するガスあるいは絶縁油の油流を検出する継電器です。

答え (2)

2003年(平成15年)問6

配電用変電所における 6.6[kV]非接地方式配電線の一般的な保護に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- 短絡事故の保護のため、各配電線に過電流継電器が設置される。

- 地絡事故の保護のため、各配電線に地絡方向継電器が設置される。

- 地絡事故の検出のため、6.6[kV]母線には地絡過電圧継電器が設置される。

- 配電線の事故時には、配電線引出口遮断器は、事故遮断して一定時間(通常1分)の後に再閉路継電器により自動再閉路される。

- 主要変圧器の二次側を遮断させる過電流継電器の動作時間は、各配電線を遮断させる過電流継電器の動作時限より短く設定される。

2003年(平成15年)問6 過去問解説

主要変圧器の二次側を遮断させる過電流継電器の動作時間は、各配電線を遮断させる過電流継電器の動作時限より長く設定されていないと、一部の配電線でトラブルが発生した際、主変圧器が遮断され、全停電が発生します。

答え (5)

2004年(平成16年)問7

図に示す過電流継電器の各種限時特性(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に対する名称として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 反限時特性 | 反限時定限時特性 | 定限時特性 | 瞬限時特性 |

| (2) | 反限時定限時特性 | 反限時特性 | 定限時特性 | 瞬限時特性 |

| (3) | 反限時特性 | 定限時特性 | 瞬限時特性 | 反限時定限時特性 |

| (4) | 定限時特性 | 反限時定限時特性 | 反限時特性 | 瞬限時特性 |

| (5) | 反限時定限時特性 | 反限時特性 | 瞬限時特性 | 定限時特性 |

2004年(平成16年)問7 過去問解説

誘導円板形の継電器は、2 組のコイルによる移動磁界で円板に駆動力を発生させ回転する角度により限時特性をもたせています。

- 反時限特性:駆動電気量が大きくなるに従って、保護動作時間が短くなる特性です。

- 反時限定限時特性:入力の大きさに反比例した時限で動作する特性です。

- 定限時特性:入力の大きさに関係無く一定時間で動作する特性です。

- 瞬限時特性:大電流が流れると、瞬時に動作する特性です。

答え (1)

2010年(平成22年)問9

計器用変成器において、変流器の二次端子は、常に( ア )負荷を接続しておかなければならない。特に、一次電流(負荷電流)が流れている状態では、絶対に二次回路を( イ )してはならない。これを誤ると、二次側に大きな( ウ )が発生し( エ )が過大となり、変流器を焼損する恐れがある。また、一次端子のある変流器は、その端子を被測定線路に( オ )に接続する。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 高インピーダンス | 開放 | 電圧 | 銅損 | 並列 |

| (2) | 低インピーダンス | 短絡 | 誘導電流 | 銅損 | 並列 |

| (3) | 高インピーダンス | 短絡 | 電圧 | 鉄損 | 直列 |

| (4) | 高インピーダンス | 短絡 | 誘導電流 | 銅損 | 直列 |

| (5) | 低インピーダンス | 開放 | 電圧 | 鉄損 | 直列 |

2010年(平成22年)問9 過去問解説

計器用変成器において、変流器の二次端子は、常に( 低インピーダンス )負荷を接続しておかなければならない。特に、一次電流(負荷電流)が流れている状態では、絶対に二次回路を( 開放 )してはならない。これを誤ると、二次側に大きな( 電圧 )が発生し( 鉄損 )が過大となり、変流器を焼損する恐れがある。また、一次端子のある変流器は、その端子を被測定線路に( 直列 )に接続する。

変流器(CT)は、開放厳禁

計器用変圧器(VT)は、短絡厳禁

答え (5)

2015年(平成27年)問6

保護リレーに関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- 保護リレーは電力系統に事故が発生したとき、事故を検出し、事故の位置や種類を識別して、事故箇所を系統から直ちに切り離す指令を出して遮断器を動作させる制御装置である。

- 高圧配電線路に短絡事故が発生した場合、配電用変電所に設けた過電流リレーで事故を検出し、遮断器に切り離し指令を出し事故電流を遮断する。

- 変圧器の保護に最も一般的に適用される電気式リレーは、変圧器の一次側と二次側の電流の差から異常を検出する差動リレーである。

- 後備保護は、主保護不動作や遮断器不良など、何らかの原因で事故が継続する場合に備え、最終的に事故除去する補完保護である。

- 高圧需要家に構内事故が発生した場合、同需要家の保護リレーよりも先に配電用変電所の保護リレーが動作して遮断器に切り離し指令を出すことで、確実に事故を除去する。

2015年(平成27年)問6 過去問解説

事故が発生した場合、事故点から最も近い箇所を遮断して、ほかの系統と切り離すことが被害拡大を防ぐ有効な手段です。事故のあった需要家の保護リレーを先に動作させ、最小限の範囲を切り離すべきです。

回路に事故が発生した場合、事故回路を電源より切り離し、ほかの健全回路には給電を継続し、保護する遮断器が損傷しないように保護器具の動作特性曲線を調整することを保護協調といいます。

答え (5)

電験三種の電力科目に出題される「変電所」のページ