第三種電気主任技術者(電験三種)試験に独学で合格できるよう、分野ごとに「考え方」や「解き方」の解説と過去問題をまとめています。このページで、電験三種の電力科目に出題される「架空送電線路の障害」について、初心者の方でも解りやすく、基礎から勉強できます。また、電験三種の電力科目の試験で、実際に出題された「架空送電線路の障害」の過去問題も解説しています。

- 雷害

- がいしの塩害

- 電磁誘導障害

- 静電誘導障害

- 過電圧

- 電験三種-電力の過去問解説:架空送電線路の障害

- 1999年(平成11年)問7

- 1999年(平成11年)問7 過去問解説

- 2000年(平成12年)問7

- 2000年(平成12年)問7 過去問解説

- 2006年(平成18年)問6

- 2006年(平成18年)問6 過去問解説

- 2007年(平成19年)問7

- 2007年(平成19年)問7 過去問解説

- 2008年(平成20年)問10

- 2008年(平成20年)問10 過去問解説

- 2011年(平成23年)問6

- 2011年(平成23年)問6 過去問解説

- 2011年(平成23年)問7

- 2011年(平成23年)問7 過去問解説

- 2014年(平成26年)問8

- 2014年(平成26年)問8 過去問解説

- 2015年(平成27年)問9

- 2015年(平成27年)問9 過去問解説

- 2016年(平成28年)問8

- 2016年(平成28年)問8 過去問解説

雷害

雷の影響により、架空送電線路に異常電圧が発生する現象を雷害といいます。この異常電圧の発生原因には「直撃雷」や「誘導雷」があります。

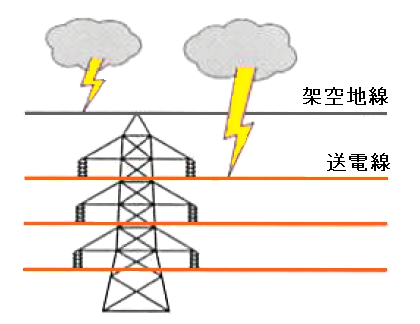

直撃雷

送電線の導体に直撃雷があった場合は、過大な雷撃電圧のため、線路の絶縁強度をいかに高めても絶縁破壊(フラッシオーバ)が発生します。

そのため、架空送電線路には、直撃雷を防止のため、架空地線が設置されています。また、鉄塔頂部は送電線より高い位置にあるので、落雷の大半は架空地線または鉄塔頂部を直撃します。

雷が架空地線を直撃した場合は、進行波が架空地線を伝搬します。そして鉄塔頂部~鉄塔~アースへと雷電流が流れます。このとき、塔脚接地抵抗が高いと、鉄塔電位が急激に上昇し、鉄塔側(アース側)から送電線側へ絶縁破壊する現象が発生します。これを「逆フラッシオーバ」といいます。

誘導雷

送電線上空の雷雲が他へ放電したとき、放電前に送電線上に拘束されていた電荷が自由電荷になり、波高値の高い電圧進行波を生じます。これを誘導雷といいます。誘導雷の波高値は通常数十kv程度なので、66kv以上の送電線路では、フラッシオーバに至るおそれは少ないです。

雷害防止対策

- 電線上部に架空地線を設置し電線を遮へいして直撃雷を防止する。

- 埋設地線(カウンタポイズ)や連接接地を採用して鉄塔の塔脚接地抵抗値を極力低くする(逆フラッシオーバの発生の防止)。

- フラッシオーバが発生した場合、高温アークにより、がいし連を焼損破壊する場合がある。これを防止するためアークホーンを設置する。

- フラッシオーバが発生した場合、高温アークにより、電線の溶断や損傷が生じる場合がある。これを防止するため、電線を太くしたり、支持点箇所の電線にアーマロッドを取り付けて電線を補強する。

- 2回線送電線の場合は、不平衡絶縁方式を採用し、絶縁に格差を設け、絶縁レベルの低い線路にフラッシオーバを発生させて2回線事故を防止する。

- 避雷器を設置し、線路から襲来する波高値の高い電圧進行波を大地に放電し、端子電圧の上昇を抑制し、系統機器損傷を防止する。

がいしの塩害

がいしの表面に 塵埃(粉塵)や海水に含まれる塩分などが付着し、雨や霧などでこれらが水分を帯びると がいし表面の絶縁劣化が進行し、がいし表面に「漏れ電流」が流れるようになります。がいし表面に漏れ電流が流れると、可聴雑音や電波障害が発生することもあります。さらに、漏れ電流が多くなると「フラッシオーバー」を引き起こすこともあります。こうした、障害を「がいしの塩害」といいます。

がいしの塩害対策

がいしの絶縁強化(過絶縁)

がいしの耐電圧特性は、がいしの表面漏れ距離にほぼ比例します。したがって,表面漏れ距離の大きい耐塩がいしを使用することにより、塩分による汚損時でも、耐電圧性能を維持させることができます。これを過絶縁といいます。具体的には、がいしを増結したり、長幹ガイシや耐霧ガイシを使用して絶縁の強化を図ります。

活線洗浄

がいしを常に一定の塩分汚損以下に維持するために、がいし付近にノズルや注水装置を設置して、散水により強制的にがいしを活線洗浄します。

発水性物質の塗布

がいし表面に、シリコンコンパウンド等の発水性絶縁物を塗布することにより、がいし表面に降りかかる雨水をはじき返すとともに、アメーバ効果によって付着塩分を包み込み、絶縁劣化を低減させます。

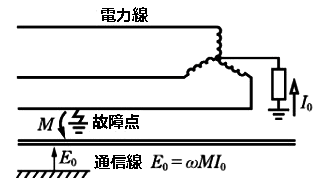

電磁誘導障害

電磁誘導障害とは、架空送電線と通信線が接近して施設されている場合、相互の電磁的結合により通信線側に電圧が誘導されることです。

特に互いの平行距離が長いと、送電線と通信線間の相互インダクタンスが大きくなり、通信線に大きな電磁誘導電圧が誘起されることがあります。

通常は、送電線路は電気的に平衡しているため、零相電流はほとんど流れません。そのため、電力線と通信線との離隔距離がある程度確保されていれば、問題は生じません。

しかし、送電線に地絡事故等が発生すると、零相電流が流れて、通信線に誘導電圧が発生します。この誘導電圧の影響で、通信設備が誤動作を起こしたり、各種障害が発生します。

電磁誘導防止対策

- 通信線のケーブルに、シールドケーブルを採用する。

- 通信線に中継コイルや絶縁トランスを挿入し、障害発生を抑制する。

- 通信線に通信用避雷器を設置し、異常電圧を抑制する。

- 電力線のねん架を十分おこなって、不平衡をなくす。

- 電力線と通信線との離隔距離を大きくとる。

- 中性点の接地方式は、消弧リアクトル接地方式又は高抵抗接地方式を採用して、事故時の地絡電流を抑える。

- 高速の保護リレーや遮断器を採用し,事故電流を速やかに除去する。

- 導電率の高い遮へい線(架空地線等)を施設する。

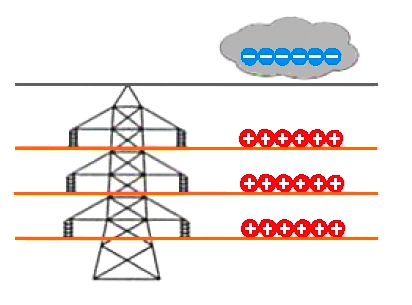

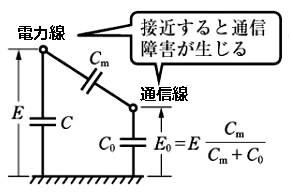

静電誘導障害

静電誘導障害とは、架空送電線に接近する通信線等の金属体に電圧が誘導されることです。これは架空送電線と通信線間、通信線と大地間にそれぞれ静電誘導(キャパシタンス)があるために生じるものです。

この静電誘導電圧の影響により、通信設備に誤動作を及ぼしたり、通信設備が誤動作を起こしたり、各種障害が発生します。また、誘電電圧に人が触れて感電する事故も生じます。

静電誘導防止対策

- 通信線のケーブルに、シールドケーブルを採用する。

- 送電線の地上高を高くして、地表面付近の電界強度を低減する。

- 2回線垂直配列送電線では、両回線の相配置を逆相順にして電界を低くする。

- 送電線下に遮へい線(架空地線等)や遮へい柵を設け、静電誘導を低減する。

- 送電線の近くに金属ポールを建てたり,植樹して静電誘導を低減する。

過電圧

送電線路には様々な要因で過電圧が起きます。過電圧の要因は外部要因と内部要因に分けられ、外部要因は主に雷によるものです。

外部要因による過電圧

外部要因により送電線路に過電圧が起こる原因には、次のようなものがあります。

- 直撃雷

電線に直接落雷が起きた場合、過電圧が発生します。

- 誘導雷

電荷を蓄えた雷雲が電線上空に来ると、電線の一部には雷雲とは逆極性の電荷が引き寄せられます。そして雷雲が落雷により放電すると、電線の一部に溜まった電荷も開放されて進行波が起こり、これにより過電圧が発生します。

- 逆フラッシオーバーによる過電圧

架空地線や鉄塔に落雷があった場合に、雷電流は、がいし表面又はアークホーンを伝わって電線に流れ、過電圧が発生します。

- 混触

電圧の違う系統どうしが接触して過電圧が発生します。

内部要因による過電圧

内部要因により送電線路に過電圧が起こる原因には、次のようなものがあります。

- 間欠アーク地絡による過電圧

塩害などにより がいしの絶縁が不安定になると、がいし表面にアークを伴う地絡が間欠的に起こることがあり、アークが消弧、点弧を繰り返すときに異常電圧を発生します。

- 開閉時の過電圧

遮断器などの開閉器を開閉するときに過電圧が発生します。開閉時の過電圧のことを開閉過電圧または、開閉サージ ともいいます。

- フェランチ効果による過電圧

フェランチ効果は、無負荷時、または軽負荷時に受電端の電圧が上昇する現象です。

- 発電機の自己励磁による過電圧

無負荷時の電線に電流を流すと、発電機の端子電圧が上昇する現象です。

- 1 線地絡時の健全相の対地電圧上昇による過電圧

1 線地絡が発生すると、地絡電流が健全相に充電電流として流れ、健全相の対地電圧を上昇させます。

サージ性過電圧

サージ性過電圧は主に、急激な電圧上昇によるもので、サージ性過電圧に分類されるものは、外部過電圧のほぼ全てと、内部過電圧の開閉過電圧です。

電線路にサージ性過電圧等が発生し、遮断器が動作する場合がありますが、この過電圧は開閉過電圧や落雷に伴う一過性のものが多く、一定時間後に遮断器の投入を行えば 再び通常に送電できます。遮断器が動作し、一定時間後に遮断器の投入を行うことを「再閉路」といい、過電圧等が消滅したあと短時間で再閉路を行えば、停電時間は短くて済みます。

短時間交流過電圧

短時間交流過電圧は主に、緩やかな電圧上昇によるもので、短時間交流過電圧に分類されるものは、フェランチ効果による過電圧や1線地絡時の健全相の対地電圧上昇による過電圧などです。

電験三種-電力の過去問解説:架空送電線路の障害

(財)電気技術者試験センターが作成した、第三種電気主任技術者試験の電力科目で出題された問題です。

1999年(平成11年)問7

次の用語群は、架空送電線路における事故事象(A)とその対応策(B)を組み合わせたものである。(A)と(B)の組み合わせのうち、誤っているものは次のうちどれか。

| (A) | (B) | |

| (1) | 雷害 | 架空地線 |

| (2) | 塩害 | がいし直列個数の増加 |

| (3) | ギャロッピング | 相間絶縁スペーサ |

| (4) | 微風振動 | ダンパ |

| (5) | 雪害 | アークホーン |

1999年(平成11年)問7 過去問解説

アークホーンはがいしの破壊を防止するもので、雷害を防止するものです。

答え (5)

2000年(平成12年)問7

次の用語群は、電力系統に関する現象(A)とその現象を左右する要素(B)を組み合わせたものである。(A)と(B)の組み合せのうち、誤っているのは次のうちどれか。

| (A) | (B) | |

| (1) | 電圧降下 | インピーダンス |

| (2) | 充電電流 | 静電容量 |

| (3) | 誘導障害 | 接地方式 |

| (4) | コロナ放電 | 線路電流 |

| (5) | 異常電圧 | 雷 |

2000年(平成12年)問7 過去問解説

コロナ放電は線路電圧によって発生します。

答え (4)

2006年(平成18年)問6

架空送電線路が通信線路に接近していると、通信線路に電圧が誘導されて設備やその取扱者に危害を及ぼす等の障害が生じるおそれがある。この障害を誘導障害といい、次の2種類がある。

① 架空送電線路の電圧により通信線路に誘導電圧を発生させる( ア )障害。

② 架空送電線路の電流が、架空送電線路と通信線路間の( イ )を介して通信線路に誘導電圧を発生させる( ウ )障害。

三相架空送電線路が十分にねん架されていれば、平常時は、電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧は( エ )となるので 0[V]となる。三相架空送電線路に( オ )事故が発生すると、電圧や電流が不平衡になり、通信線路に誘導電圧が現れ、誘導障害が生じる。

上記の記述の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 静電誘導 | 相互インダクタンス | 電磁誘導 | ベクトルの和 | 1線地絡 |

| (2) | 磁気誘導 | 誘導リアクタンス | ファラデー | ベクトルの差 | 2線地絡 |

| (3) | 磁気誘導 | 誘導リアクタンス | ファラデー | 大きさの差 | 三相短絡 |

| (4) | 静電誘導 | 自己インダクタンス | 電磁誘導 | 大きさの和 | 1線地絡 |

| (5) | 磁気誘導 | 相互インダクタンス | 電磁誘導 | ベクトルの和 | 三相短絡 |

2006年(平成18年)問6 過去問解説

架空送電線路が通信線路に接近していると、通信線路に電圧が誘導されて設備やその取扱者に危害を及ぼす等の障害が生じるおそれがある。この障害を誘導障害といい、次の2種類がある。

① 架空送電線路の電圧により通信線路に誘導電圧を発生させる( 静電誘導 )障害。

② 架空送電線路の電流が、架空送電線路と通信線路間の( 相互インダクタンス )を介して通信線路に誘導電圧を発生させる( 電磁誘導 )障害。

三相架空送電線路が十分にねん架されていれば、平常時は、電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧は( ベクトルの和 )となるので 0[V]となる。三相架空送電線路に( 1線地絡 )事故が発生すると、電圧や電流が不平衡になり、通信線路に誘導電圧が現れ、誘導障害が生じる。

高圧電線路の電流による通信電線路間の静電誘導により障害が発生します。また、三相三線方式の1線が地絡すると不平衡となり、障害が発生します。

答え (1)

2007年(平成19年)問7

電力系統に現れる過電圧(異常電圧)はその発生原因により、外部過電圧と内部過電圧とに分類される。前者は、雷放電現象に起因するもので雷サージ電圧ともいわれる。後者は、電線路の開閉操作等に伴う開閉サージ電圧と地絡事故等に発生する短時間交流過電圧とがある。

各種過電圧に対する電力系統の絶縁設計の考えに関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- 送電線路の絶縁及び発変電所に設置される電力設備等の絶縁は、いずれも原則として内部過電圧に対しては十分に耐えるように設計されている。

- 架空送電線路に設置される電力設備等は、外部過電圧に対しては、必ずしも十分に耐えるように設計されているとは限らない。

- 発変電所に設置される電力設備等の絶縁は、外部過電圧に対しては、避雷器によって保護されることを前提に設計される。その保護レベルは、避雷器の制限電圧に基づいて決まる。

- 避雷器は、過電圧の波高値がある値を超えた場合、特性要素に電流が流れることにより過電圧値を制限して電力設備を保護し、かつ、続流を短時間のうちに遮断して現状に自復する機能を持った装置である。

- 絶縁強調とは、送電線路や発変電所に設置される電力設備等の絶縁について、安全性と経済性のとれた絶縁設計を行うために、外部過電圧そのものの大きさを低減することである。

2007年(平成19年)問7 過去問解説

絶縁協調とは、送電線路や発変電所に設置される電力設備等の絶縁について、安全性と経済性のとれた絶縁設計を行うためのものです。外部過電圧の大きさを低減するものではありません。

答え (5)

2008年(平成20年)問10

送配電線路や変電所におけるがいしの塩害とその対策に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- がいしの塩害による地絡事故は、雷害による地絡事故と比べて再閉路に失敗する場合の割合が多い。

- がいしの塩害は、フラッシオーバ事故に至らなくても可聴雑音や電波障害の原因にもなる。

- がいしの塩害発生は、海塩等の水溶性電解質物質の付着密度だけでなく、塵挨(じんあい)などの不溶性物質の付着密度にも影響される。

- がいしの塩害に対する基本的な対策は、がいしの沿面距離を伸ばすことや、がいし連の直列連結個数を増やすことである。

- がいしの塩害対策として、絶縁電線の採用やがいしの洗浄、がいし表面へのはっ水性物質の塗布等がある。

2008年(平成20年)問10 過去問解説

がいしの塩害対策に、絶縁電線の採用は関係ありません。

答え (5)

2011年(平成23年)問6

架空送配電線路の誘導障害に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- 誘導障害には、静電誘導障害と電磁誘導障害とがある。前者は電力線と通信線や作業者などとの間の静電容量を介しての結合に起因し、後者は主として電力線側の電流経路と通信線や他の構造物との間の相互インダクタンスを介しての結合に起因する。

- 平常時の三相3線式送配電線路では、ねん架が十分に行われ、かつ、各電力線と通信線路や作業者などとの距離がほぼ等しければ、誘導障害はほとんど問題にならない。しかし、電力線のねん架が十分でも、一線地絡故障を生じた場合には、通信線や作業者などに静電誘導電圧や電磁誘導電圧が生じて障害の原因となることがある。

- 電力系統の中性点接地抵抗を高くすること及び故障電流を迅速に遮断することは、ともに電磁誘導障害防止策にて有効な方策である。

- 電力線と通信線の間の導電率の大きい地線を布設することは、電磁誘導障害対策として有効であるが、静電誘導障害に対してはその効果を期待することはできない。

- 通信線の同軸ケーブル化や光ファイバ化は、静電誘導障害に対しても電磁誘導障害に対しても有効な対策である。

2011年(平成23年)問6 過去問解説

電力線と通信線の間の導電率の大きい地線を布設することは、静電誘導障害に対しても有効です。

答え (4)

2011年(平成23年)問7

送配電系統の運転中には、様々な原因で、公称電圧ごとに定められている最高電圧を超える異常電圧が現れる。このような異常電圧は過電圧と呼ばれる。

過電圧は、その発生原因により、外部過電圧と内部過電圧に大別される。外部過電圧は主に自然雷に起因し、直撃雷、誘導雷、逆フラッシオーバに伴う過電圧などがある。このうち一般の配電線路で発生頻度が最も多いのは( ア )に伴う過電圧である。

内部過電圧の代表的なものとしては、遮断器や断路器の動作に伴って発生する( イ )過電圧や、( ウ )時の健全相に表れる過電圧、さらにはフェランチ現象による過電圧などがある。

また、過電圧の波形的特徴から、外部過電圧や内部過電圧のうち( イ )過電圧は( エ )過電圧、( ウ )やフェランチ現象に伴うものなどは( オ )過電圧と分類されることもある。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる語句として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 誘導雷 | 開閉 | 一線地絡 | サージ性 | 短時間交流 |

| (2) | 直撃雷 | アーク間欠地絡 | 一線地絡 | サージ性 | 短時間交流 |

| (3) | 直撃雷 | 開閉 | 三相短絡 | 短時間交流 | サージ性 |

| (4) | 誘導雷 | アーク間欠地絡 | 混触 | 短時間交流 | サージ性 |

| (5) | 逆フラッシオーバ | 開閉 | 混触 | 短時間交流 | サージ性 |

2011年(平成23年)問7 過去問解説

送配電系統の運転中には、様々な原因で、公称電圧ごとに定められている最高電圧を超える異常電圧が現れる。このような異常電圧は過電圧と呼ばれる。

過電圧は、その発生原因により、外部過電圧と内部過電圧に大別される。外部過電圧は主に自然雷に起因し、直撃雷、誘導雷、逆フラッシオーバに伴う過電圧などがある。このうち一般の配電線路で発生頻度が最も多いのは( 誘導雷 )に伴う過電圧である。

内部過電圧の代表的なものとしては、遮断器や断路器の動作に伴って発生する( 開閉 )過電圧や、( 一線地絡 )時の健全相に表れる過電圧、さらにはフェランチ現象による過電圧などがある。

また、過電圧の波形的特徴から、外部過電圧や内部過電圧のうち( 開閉 )過電圧は( サージ性 )過電圧、( 一線地絡 )やフェランチ現象に伴うものなどは( 短時間交流 )過電圧と分類されることもある。

開閉サージは、遮断器や断路器を開放あるいは投入するとき、過渡現象のために生じる異常電圧です。 一線地絡とは、電線路の一線が断線や他物との接触により、電線が大地とつながり大地に電流が流れることです。

電力系統に現れる過電圧(異常電圧)はその発生原因により、外部過電圧と内部過電圧とに分類されます。外部過電圧は、雷放電現象に起因するもので雷サージ電圧ともいわれます。内部過電圧は、電線路の開閉操作等に伴う開閉サージ電圧と地絡事故時等に発生する短時間交流過電圧があります。

答え (1)

2014年(平成26年)問8

架空送電線路の雷害対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- 直撃雷から架空送電線を遮へいする効果を大きくするためには、架空地線の遮へい角を小さくする。

- 送電用避雷装置は雷撃時に発生するアークホーン間電圧を抑制できるので、雷による事故を抑制できる。

- 架空地線を多条化することで、架空地線と電力線間の結合率が増加し、鉄塔雷撃時に発生するアークホーン間電圧が抑制できるので、逆フラッシオーバの発生が抑制できる。

- 二回線送電線路で、両回線の絶縁に格差を設け、二回線にまたがる事故を抑制する方法を不平衡絶縁方式という。

- 鉄塔塔脚の接地抵抗を低減させることで、電力線への雷撃に伴う逆フラッシオーバの発生を抑制できる。

2014年(平成26年)問8 過去問解説

逆フラッシオーバとは、架空地線や鉄塔に雷撃があった際に接地抵抗が高いと、架空地線や鉄塔の電圧が上がって送電線に対して放電することです。

鉄塔塔脚の接地抵抗を低減させることで逆フラッシオーバの発生を抑制することができますが、「電力線への雷撃」ではなく、「架空地線や鉄塔への雷撃」が正しくなります。

答え (5)

2015年(平成27年)問9

架空送電線路のがいしの塩害現象及びその対策に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- がいし表面に塩分等の導電性物質が付着した場合、漏れ電流の発生により、可聴雑音や電波障害が発生する場合がある。

- 台風や季節風などにより、がいし表面に塩分が急速に付着することで、がいしの絶縁が低下して漏れ電流の増加やフラッシオーバが生じ、送電線故障を引き起こすことがある。

- がいしの塩害対策として、がいしの洗浄、がいし表面へのはっ水性物質の塗布の採用や多導体方式の適用がある。

- がいしの塩害対策として、雨洗効果の高い長幹がいし、表面漏れ距離の長い耐霧がいしや耐塩がいしが用いられる。

- 架空送電線路の耐汚損設計において、がいしの連結個数を決定する場合には、送電線路が通過する地域の汚損区分と電圧階級を加味する必要がある。

2015年(平成27年)問9 過去問解説

多導体方式の適用は塩害対策になりません。多導体方式はコロナ発生抑制のために行われています。

答え (3)

2016年(平成28年)問8

次の文章は、誘導障害に関する記述である。

架空送電線路と通信線路とが長距離にわたって接近交差していると、通信線路に対して電圧が誘導され、通信設備やその取扱者に危害を及ぼすなどの障害が生じる場合がある。この障害を誘導障害といい、次の2種類がある。

① 架空送電線路の電圧によって、架空送電線路と通信線路間の( ア )を介して通信線路に誘導電圧を発生させる( イ )障害。

② 架空送電線路の電流によって、架空送電線路と通信線路間の( ウ )を介して通信線路に誘導電圧を発生させる( エ )障害。

架空送電線路が十分にねん架されていれば、通常は、架空送電線路の電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧はほぼ 0V となるが、架空送電線路で地絡事故が発生すると、電圧及び電流は不平衡になり、通信線路に誘導電圧が生じ、誘導障害が生じる場合がある。例えば、一線地絡事故に伴う( エ )障害の場合、電源周波数を f、地絡電流の大きさを I、単位長さ当たりの架空送電線路と通信線路間の( ウ )を M、架空送電線路と通信線路との並行区間長を L としたときに、通信線路に生じる誘導電圧の大きさは( オ )で与えられる。誘導障害対策に当たっては、この誘導電圧の大きさを考慮して検討の要否を考える必要がある。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | キャパシタンス | 静電誘導 | 相互インダクタンス | 電磁誘導 | 2πfMLI |

| (2) | キャパシタンス | 静電誘導 | 相互インダクタンス | 電磁誘導 | πfMLI |

| (3) | キャパシタンス | 電磁誘導 | 相互インダクタンス | 静電誘導 | πfMLI |

| (4) | 相互インダクタンス | 電磁誘導 | キャパシタンス | 静電誘導 | 2πfMLI |

| (5) | 相互インダクタンス | 静電誘導 | キャパシタンス | 電磁誘導 | 2πfMLI |

2016年(平成28年)問8 過去問解説

架空送電線路と通信線路とが長距離にわたって接近交差していると、通信線路に対して電圧が誘導され、通信設備やその取扱者に危害を及ぼすなどの障害が生じる場合がある。この障害を誘導障害といい、次の2種類がある。

① 架空送電線路の電圧によって、架空送電線路と通信線路間の( キャパシタンス )を介して通信線路に誘導電圧を発生させる( 静電誘導 )障害。

② 架空送電線路の電流によって、架空送電線路と通信線路間の( 相互インダクタンス )を介して通信線路に誘導電圧を発生させる( 電磁誘導 )障害。

架空送電線路が十分にねん架されていれば、通常は、架空送電線路の電圧や電流によって通信線路に現れる誘導電圧はほぼ 0V となるが、架空送電線路で地絡事故が発生すると、電圧及び電流は不平衡になり、通信線路に誘導電圧が生じ、誘導障害が生じる場合がある。例えば、一線地絡事故に伴う( 電磁誘導 )障害の場合、電源周波数を f、地絡電流の大きさを I、単位長さ当たりの架空送電線路と通信線路間の( 相互インダクタンス )を M、架空送電線路と通信線路との並行区間長を L としたときに、通信線路に生じる誘導電圧の大きさは( 2πfMLI )で与えられる。誘導障害対策に当たっては、この誘導電圧の大きさを考慮して検討の要否を考える必要がある。

M は単位長さあたりの相互インダクタンスなので、これに区間長 L を掛け合わせるとインダクタンス ML[H]となります。インダクタンスに各周波数 ω を掛けたものがリアクタンスなので、これに電流 I を掛けると電圧 V になります。

v=I×ω(ML)=2πfMLI

答え (1)

電験三種の電力科目に出題される「送電線路」のページ