第三種電気主任技術者(電験三種)試験に独学で合格できるよう、分野ごとに「考え方」や「解き方」の解説と過去問題をまとめています。このページで、電験三種の電力科目に出題される「水力発電所のダムと水路」について、初心者の方でも解りやすく、基礎から勉強できます。また、電験三種の電力科目の試験で、実際に出題された「水力発電所のダムと水路の過去問題」も解説しています。

水力発電所

水力発電所は水のエネルギーを利用し、電力を発生させる施設です。水のエネルギーで水車を回転させ、水車と直結された発電機を駆動し、電力を発生させます。

水力発電の特徴

水力発電の主な特徴は次のようになります。

水力発電の特徴

- CO2 をほとんど排出しない、クリーンで再生可能なエネルギー

- 短時間での起動・停止が可能

- 耐用年数が長い

- 国産のエネルギーを使用

- 揚水発電を使うことにより、ピーク時の電力に対応可能

水力発電所の分類

水力発電所は「落差の作り方」と「水の利用方法」によって、その種類が分類されています。

| 落差の作り方による水力発電所の分類 | 水の利用方法による発電方式の分類 |

| ・水路式発電所 ・ダム式発電所 ・ダム水路式発電所 | ・流込み式発電所 ・調整池式発電所 ・貯水池式発電所 ・揚水式発電所 |

落差の作り方による水力発電所の分類

水力発電所を、落差の作り方により分類すると、主に次の3つに分けられます。

- 水路式発電所

- ダム式発電所

- ダム水路式発電所

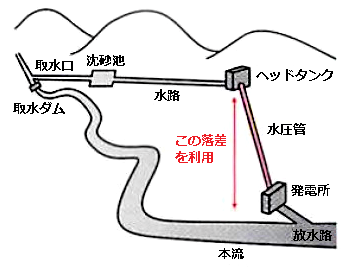

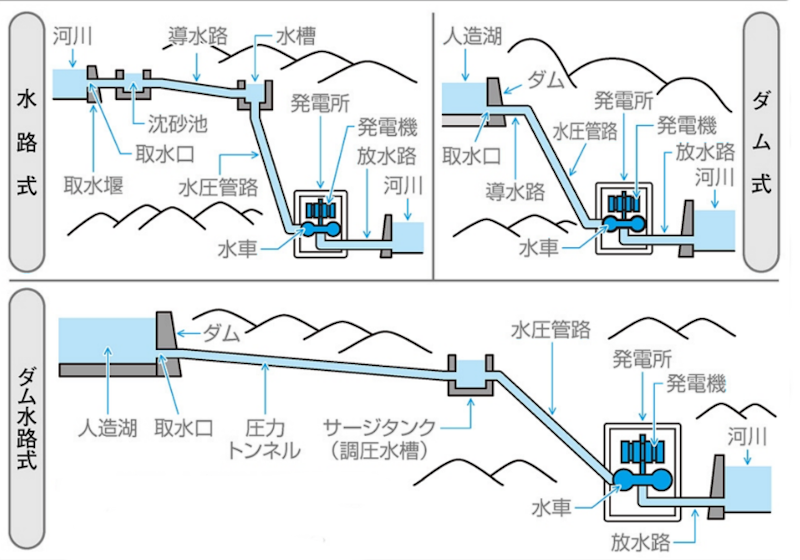

水路式発電所

河川から直接、必要な落差が得られる場所まで水路によって水を導く水力発電所です。水路で水を導くため、発電所の場所を比較的自由に選定できるので、落差が得られやすい発電所です。

水路式発電所の特徴

- 発電量はダム式に比べて少なくなる

- 長い水路は必要になるが、ダム式に比べて建設費を安くできる

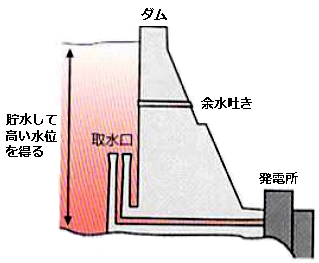

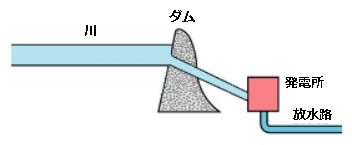

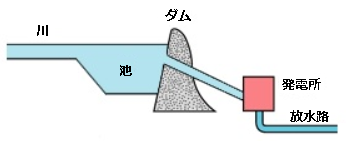

ダム式発電所

川の途中にダムを建設し、水をせき止め、水位を増加させることによって落差を得る水力発電所です。ダムの建設場所が特定されるので、水路式に比べて発電所の場所に自由度が少なくなります。

ダム式発電所の特徴

- 大容量発電所に適する

- 建設費が高くなり、工期も長くなる

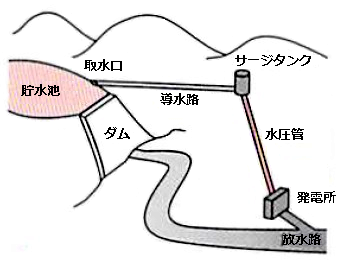

ダム水路式発電所

「ダム式」と「水路式」の両方を合わせた方式の水力発電所です。

ダムを建設し、圧力トンネルなどの導水路によって発電に適した地点まで水を導いて、ダムの落差と川の落差の両方を利用して発電をします。

ダム水路式発電所の特徴

- 短期間のピーク負荷や、長期間に渡る季節的な負荷変動に流量を調節できる

水の利用方法による発電方式の分類

水力発電所を水の利用方法により分類すると、主に次の4つに分けられます。

- 流込み式発電所

- 調整池式発電所

- 貯水池式発電所

- 揚水式発電所

流込み式発電所

水路式発電所に相当します。河川の自然流量を貯水せずに、そのまま取り入れて水車に使用する発電所です。取水設備が小規模で済みますが貯水されないため、河川の水量によって発電量が左右されます。

調整池式発電所・貯水池式発電所

河川や水路の途中に池や湖を作り、発電所の使用水量が少ないときは取水し、使用水量が多いときは貯水を放出する発電所です。

負荷の変動に対応できる期間が、1日や1週間と言った、比較的短いものを「調整池式発電所」といい、豊水期と渇水期といった長期間に対応できるものを「貯水池式発電所」といいます。

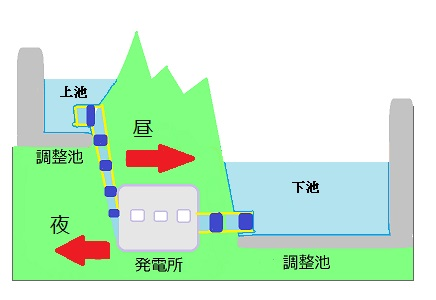

揚水式発電所

上貯水池と下貯水池の2つの貯水池を持ち、夜間の電力使用量の少ない時間帯にポンプで上貯水池に水を汲み上げておいて、昼間のピーク電力時に上貯水池から水を流して発電する方式です。

揚水発電所の設備は、揚水用のポンプと水車が一体となったポンプ水車と揚水用の電動機と発電機が一体となった発電電動機を設置し、可逆運転させる方式が一般的です。

ダムの種類

ダムの種類は、その形状や材質によって分類されます。ダムの主な種類は次のようになります。

- コンクリート重力ダム

- アーチダム

- バットレスダム

- ロックフィルダム

- アースダム

コンクリート重力ダム

コンクリートの自重によって、外力から安定を保つダムです。ダムは、水圧や堆積した土砂からの泥圧が加わります。これらの外力に対し、ダムの自重によって安定を保つのが重力ダムで、そのうちのコンクリート製のものがコンクリート重力ダムです。

コンクリート重力ダムは、構造が簡単で耐久力も大きいため、最も多く建設されています。基礎に加わる圧力が大きいので、地質条件が良好なことが必要です。また、コンクリートの使用量が多いので、川幅の狭い箇所に建設します。

アーチダム

上流側に向かって反ったアーチ形状のコンクリートダムで、アーチ作用を利用し、外力から安定を保つダムです。ダムは、水圧や堆積した土砂からの泥圧が加わります。これらの外力に対し、水平方向へのアーチ作用によって両岸の岸壁に伝え、基礎と両側壁とで支持して安定を保ちます。

アーチダムは、コンクリート重力ダムのように自重のみで支えないため、コンクリートの量が少なくすみます。基礎のみでなく両岸の岩盤の強度も大きいことが必要で、アーチ構造に適している谷間に建設します。

バットレスダム(扶壁ダム)

傾斜した止水壁と、下流側から支持するバットレスとで構成される軽量のダムです。バットレス(扶壁:ふへき)というのは控え壁のことで、上流側で水圧を受ける止水壁と、これを下流側から支えるバットレスの二つの部分からなります。重力ダムに比べて、少ないコンクリート量ですむ利点があります。

ロックフィルダム

土,砂れき,ロックを盛り立ててつくるダムをフィルダムといいます。そのうち岩石でつくったものをロックフィルダム、土でつくったものをアースダムといいます。

岩石を主材料として築造する重力ダムです。漏水を防ぐため、ダムの内部または上流面に遮水壁とフィルタを水圧と直角の方向に置いて水の浸透を遮断しています。

ロックフィルダムは石材の得やすい地点に適しており、建設費が少なくてすむ利点がありますが、大きい安定度を得るために堤体の自重が大きくなるので、基礎は連続した岩盤でなくても、自重を支持するのに十分な強度をもつ地盤が必要です。大容量の揚水発電所において、建設コストの低減のため、採用されることが多くなっています。

アースダム

アースダムは、最も古くからある形式で粘土や土を材料として盛り立てて造られるダムです。あまり高いダムには向きませんが、広い面積にわたって土壌を積み上げるので、コンクリートダムに比べ軟弱な地盤にも造ることが出来ます。

ダムや水路の付属施設

洪水吐、余水吐

余分な水量を河川に戻すための装置です。安全に放流するため開きょトンネルや鉄管などが用いられます。ダムや水槽に設けられます。

取水口(しゅすいこう)

取水口は、水力発電用の水を河川や池から取り入れる箇所です。流込み式発電所では、取水ダムの側部に、取水口を設置します。取水口には、ゴミや木の枝などの異物が水路中に流れ込まないよう、取水用ゲートの前面に格子を設置し、ゴミなどを取り除きます。

貯水池や調整池をもつダム式発電所では、貯水池内に取水塔を設置し、水中から取水します。取水塔の水中部は水路とつながっています。取水塔の上流側は上下方向に開閉する取水ゲートを取り付け、その前面にスクリーンを設置し、異物の流入を防止します。

沈砂池(ちんさち)

取水した流水中の土砂を沈下させます。沈砂池内の流速は0.3m/s以下とし、池の長さを長くして沈下時間に対処しています。沈砂池には排砂のため、排砂門や揚砂装置などが設けられます。

導水路・取水路・水路

取水口から水槽まで水を導くものを導水路や取水路、水路といいます。導水路は開きょ(蓋がない水路)、暗きょ(蓋のある水路)、トンネルが採用されます。トンネルには水圧のかからない無圧トンネルと水圧のかかる圧力トンネルがあります。

水槽・ヘッドタンク・上水槽

導水路の末端に設けられる水槽を水槽やヘッドタンク、上水槽といいます。大きさは、水車の最大水量で2~3分間程度、運転が継続できるくらいの容量です。

水車負荷の急変に応じて使用水量を増減できるように、その調整用として水槽が水圧管入口に設けられます。また、流下土砂を沈下させる機能も併せ持っています。

サージタンク(調圧水槽)

圧力トンネルと水圧管との連結点に設けられる水槽をサージタンクといいます。負荷の遮断など水車使用水量の急激な変化による水撃作用の発生を防止する目的で設置されます。

水圧管

ヘッドタンクやサージタンクから水車までの間をつなぐ管路です。水圧管は、鋼板製のパイプが一般的で、水温や気圧変化などによる伸縮に応じる伸縮継手や、管内が真空にならないように防止する空気管や空気弁が設けられます。

水車弁・入口弁

水車の入口に設けられ、水車停止の必要のあるときに閉鎖して流水を遮断する弁です。流量の調整は行わず、水車運転中は全開し、必要なときに全閉する開閉動作のみの弁です。蝶形弁(バタフライバルブ)やロータリ弁、スルース弁、複葉弁などが使用されています。

放水路

水車から放水される水を導きます。開きょ(蓋がない水路)、暗きょ(蓋のある水路)、トンネルが採用されます。

電験三種-電力の過去問解説:水力発電所のダムと水路

(財)電気技術者試験センターが作成した、第三種電気主任技術者試験の電力科目で出題された問題です。

1998年(平成10年)問1

水力発電設備に関する説明として、誤っているのは次のうちどれか。

- 貯水口:河川水を導水管に円滑に取り入れるための設備である。

- 沈砂池:流速を下げて、流水中に含まれる土砂を沈殿させるために設けた池で、水車等の土砂による損傷を防ぐ。

- 空気弁:管路のキャビテーションによる損傷を軽減するため水圧鉄管に取り付ける弁である。

- 余水吐き:余分に水量を河川に戻すための装置で、放流の際の水勢を十分に下げる必要がある。

- サージタンク:流量急変時に水圧変化による障害を防止するためのタンクで、圧力水路と水圧管の接続部などに設ける。

1998年(平成10年)問1 過去問解説

- 正しい

- 正しい

- 空気管は、水圧管上部の制水弁より水車側に取り付けられ、制水弁が閉じられた場合、管内が真空になるので、真空を防止するために設けられます。

- 正しい

- 正しい

答え (3)

2017年(平成29年)問1

水力発電所に用いられるダムの種別と特徴に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- 重力ダムとは、コンクリートの重力によって水圧などの外力に耐えられるようにしたダムであって、体積が大きくなるが構造が簡単で安定性が良い。我が国では、最も多く用いられている。

- アーチダムとは、水圧などの外力を両岸の岩盤で支えるようにアーチ型にしたダムであって、両岸の幅が狭く、岩盤が丈夫なところに作られ、コンクリートの量を節減できる。

- ロックフィルダムとは、岩石を積み上げて作るダムであって、内側には、砂利、アスファルト、粘土などが用いられている。ダムは大きくなるが、資材の運搬が困難で建設地付近に岩石や砂利が多い場所に適している。

- アースダムとは、土壌を主材料としたダムであって、灌漑(かんがい)用の池などを作るのに適している。基礎の地質が、岩などで強固な場合にのみ採用される。

- 取水ダムとは、水路式発電所の水路に水を導入するため河川に設けられるダムであって、ダムの高さは低く、越流形コンクリートダムなどが用いられている。

2017年(平成29年)問1 過去問解説

- 正しい

- 正しい

- 正しい

- 土質材料を積み上げたダムです。基礎の地質が強固でなくても良いのが特徴です。

- 正しい

答え (4)

電験三種の電力科目に出題される「水力発電所」のページ

- 水力発電所のダムと水路

- パスカルの原理とベルヌーイの定理

- 河川の流量と流況曲線

- 水力発電所の仕組み(衝動水車と反動水車)

- 水力発電所と揚水発電所の出力