第三種電気主任技術者(電験三種)試験に独学で合格できるよう、分野ごとに「考え方」や「解き方」の解説と過去問題をまとめています。このページで、電験三種の電力科目に出題される「水力発電所の仕組み」について、初心者の方でも解りやすく、基礎から勉強できます。また、電験三種の電力科目の試験で、実際に出題された「水力発電所の仕組み」の過去問題も解説しています。

- 水車の種類と仕組み

- 各水車の構造や特徴

- キャビテーションと水撃作用

- 電験三種-電力の過去問解説:水力発電所の仕組み

- 1997年(平成9年)問1

- 1997年(平成9年)問1 過去問解説

- 2001年(平成13年)問4

- 2001年(平成13年)問4 過去問解説

- 2003年(平成15年)問1

- 2003年(平成15年)問1 過去問解説

- 2005年(平成17年)問1

- 2005年(平成17年)問1 過去問解説

- 2007年(平成19年)問1

- 2007年(平成19年)問1 過去問解説

- 2008年(平成20年)問1

- 2008年(平成20年)問1 過去問解説

- 2010年(平成22年)問1

- 2010年(平成22年)問1 過去問解説

- 2011年(平成23年)問1

- 2011年(平成23年)問1 過去問解説

- 2013年(平成25年)問1

- 2013年(平成25年)問1 過去問解説

- 2014年(平成26年)問1

- 2014年(平成26)問1 過去問解説

- 2017年(平成29年)問2

- 2017年(平成29年)問2 過去問解説

水車の種類と仕組み

水車とは、水の持つエネルギーを機械的エネルギーに変換する装置です。水力発電所では、様々なタイプの水車が用いられています。その水車の機種選定において、落差や流量等の条件を総合的に判断し、最適な水車が導入されています。水車は動作原理から大別すると、衝動水車と反動水車に大別されます。

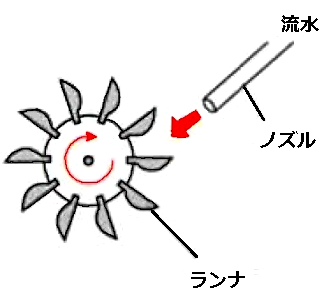

衝動水車の仕組み

衝動水車の原理は、水の持つ位置エネルギーを運動エネルギーに変えて水車に作用させています。高速の流水を羽根に衝突させて、水車にエネルギーを伝える水車です。高速の噴流水をノズルから噴出させ、ランナの円周上に置いたバケットに吹き付けて、ランナを回転させます。

水車にエネルギーを伝えた流水は、大気圧中を自然落下させます。反動水車のように吸出し管によって、放水面までの残りの落差を利用することはできません。

衝動水車は高落差、小流量の水車発電所に適しています。実用されている衝動水車としては、「ペルトン水車」が代表的です。

ランナとは?

水車の水を受ける部分のことです。水車の種類によっていろいろな形状をしています。

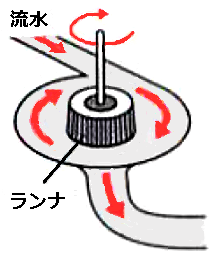

反動水車の仕組み

反動水車の原理は、水の持つ位置エネルギーを圧力エネルギーに変えて水車に作用させています。圧力水頭を持った流水を水車内を通過させ、反動力で回転力を得る水車です。流水をランナ内に通過させ、羽根から出るときの反動力でランナを回転させます。

水車にエネルギーを伝えた流水は、ランナ出口から 放水面までの間にある吸出し管(ドラフトチューブ)によって、放水面までの残りの落差を有効に利用することができます。

反動水車には、「フランシス水車、プロペラ水車、カプラン水車、斜流(デリア)水車」などがあります。

吸出し管(ドラフトチューブ)とは?

反動水車のランナ出口に接続し、ランナ出口から放水面までの落差を有効に利用する導水管です。ランナから出た水を自然落下させると、総落差の最下端のランナ出口と放水面間の落差を利用せずに捨てることになります。

そのため、ランナ出口から放水面までを管でつなぎ、水を充満して流せば、吸出し管入口は大気圧の放水面よりも負圧となって落差が利用できるとともに、断面積を緩やかに広げて速度を徐々に低下させることによって、速度エネルギーの回収も図られます。

吸出し高さは、理論的には大気圧相当の10[m]まで可能ですが、あまり高過ぎるとキャビテーションが発生しやすくなりますので、一般には6~7[m]までとします。

低落差の大容量水車の吸出し高さは2~3[m]とします。尚、吸出し高さとは、吸出し管出口の水位から水車のランナの指定の位置までの高さです。

各水車の構造や特徴

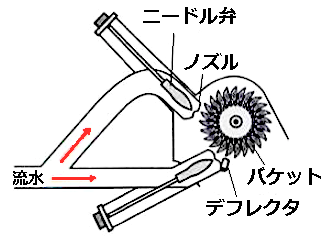

ペルトン水車(衝動水車の代表的存在)の仕組み

- 適用落差:高落差(主に200m以上)

- 部分負荷運転での効率低下が少ない

ノズルからの放射水をおわん状のバケットにぶつけて回転力を得る水車です。ノズルから噴出する水の量を「ニードル弁」で加減することにより、出力調整を行います。

負荷が急減した場合、急にニードル弁を閉じると水撃作用が発生するので、デフレクタを動作させて、ノズルからの噴水をそらせ、バケットに当たらないようにします。

ニードル弁とは?

ペルトン水車に用いられる水量調節用の弁です。負荷変動に応じて、ニードル弁で流入水量を調節して、回転速度の調節や出力制御を調速機と連動して行います。

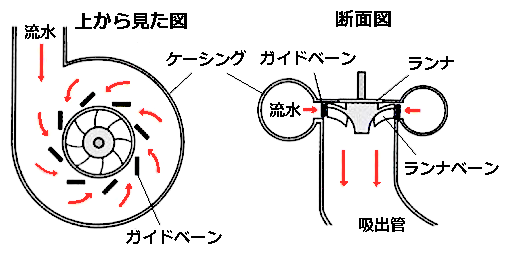

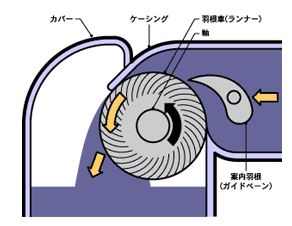

フランシス水車の仕組み

- 適用落差:中落差~高落差(50m~200m)

- 部分負荷運転での効率低下が大きい

- ランナベーンが固定

流水がランナ内で、半径方向から軸方向に向きを変えて流出する構造となっています。ランナベーンが固定で、渦巻きケーシングとランナとの間のガイドベーンの開度で流入水量を調整します。

ガイドベーンとは?

ベーンとは、プロペラなどについている羽根のことです。負荷の変動に応じて角度を変え、水量を調整します。ガイドベーンは、主に反動水車に用いられるもので、ランナの入り口にあり、ランナに入る水量を調節する板状の弁です。

ガイドベーンで流量を調節することにより、回転速度の調節や出力制御を行います。ニードル弁と同じく、ガイドベーンも調速機と連動しています。

調速機とは?

調速機(ガバナ)は発電機の速度を一定になるように調整するものです。調速機からの指令により、ニードル弁 やガイドベーンを制御して、水車に流れ込む水量を調整します。

負荷が変動すると発電機の回転速度は変化し、それに伴い発電機の周波数も変化しますが、調速機 (ガバナ) が回転速度を一定に保つ機能を利用し、周波数を常に一定に保つよう制御し運転することを、ガバナーフリー運転といいます。

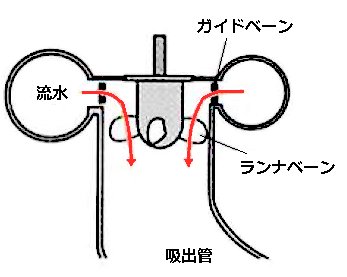

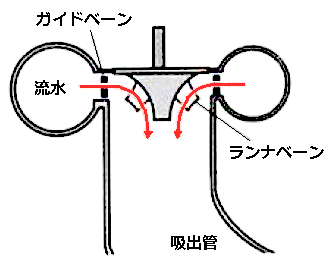

プロペラ水車、カプラン水車の仕組み

- 適用落差:低落差~中落差(5m~80m)

- プロペラ水車は部分負荷運転での効率低下が大きい

- カプラン水車は部分負荷運転での効率低下が小さい

- プロペラ水車はランナベーンが固定

- カプラン水車はランナベーンが可動構造

流水がランナの軸方向に通過する構造となっている水車です。ランナベーンを可動構造にしたプロペラ水車がカプラン水車です。

斜流(デリア)水車の仕組み

- 適用落差:中落差(40m~180m)

- 部分負荷運転での効率低下が少ない

- ランナベーンが可動構造

流水がランナを斜めに通過する構造となっている水車です。斜流水車はデリア水車とも呼ばれます。フランシス水車とカプラン水車の中間的な特性です。

ランナベーンが可動構造で、流量変化に対応し、ランナベーンの角度を変え、高効率な運転が可能です。

キャビテーションと水撃作用

キャビテーションとは?

水車の流水中に、その温度における飽和蒸気圧以下の部分が発生すると、気泡または真空部分が生じます。この気泡や真空部分が流れ、水圧の高い部分にぶつかると、瞬間的につぶれて大きな衝撃が発生します。このような現象をキャビテーションといいます。

キャビテーションが発生すると、振動や騒音が発生し、効率や出力が低下します。また、流水に接する部分に壊食が生じます。

キャビテーション対策

- 比速度をあまり大きくしない

- 吸出し管の吸出し高さをあまり高くしない

- 吸出し管の上部に適量の空気を注入し、真空部を軽減する

- ランナベーン等の流水表面の仕上げを平滑にする

- 過度の軽負荷運転や重負荷運転を避ける

- キャビテーションが発生しやすい箇所に耐食性の高い材質を用いる

水撃作用とは?

水圧管路の中を流れている水を、管端の弁で急に遮断すると、水の運動エネルギーが圧力のエネルギーに変わって、弁の直前の圧力が高くなり、その圧力は圧力波となって上流に伝わり、管の入り口で反射して負の圧力波となって弁の方に伝わります。

この弁に到達した圧力波は、共鳴して上流に向かい上記と同様のことを繰り返します。このような現象を水撃作用といます。水撃作用により、水圧管の圧力が急上昇し、その衝撃で水圧管が破損する場合があります。

水撃作用の防止対策

- 水圧上昇を抑えるため、ガイドベーン閉鎖時間を遅くする

- サージタンクの設置

圧力トンネルと水圧管との接続部にサージタンクを設置し、水撃作用による異常水圧上昇を吸収し減衰させる - 制圧機の設置

急激な負荷変動に対しては、調速機を動作させ、水車の入口を閉じると共に、水圧管の水を外部に放出させ、急激な水圧上昇を抑える制圧機を設置する。ペルトン水車のみ例外で、制圧機としては、デフレクタが設置されている。

電験三種-電力の過去問解説:水力発電所の仕組み

(財)電気技術者試験センターが作成した、第三種電気主任技術者試験の電力科目で出題された問題です。

1997年(平成9年)問1

フランシス水車の吸出管は、水車ランナと( ア )面との間の( イ )を有効に利用して、ランナから放出する水の運動エネルギーを( ウ )エネルギーとして回収する目的で設置されている。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

| (1) | 取水 | 損失 | 位置 |

| (2) | 放水 | 落差 | 位置 |

| (3) | 取水 | 損失 | 圧力 |

| (4) | 放水 | 損失 | 圧力 |

| (5) | 放水 | 落差 | 圧力 |

1997年(平成9年)問1 過去問解説

フランシス水車の吸出管は、水車ランナと( 放水 )面との間の( 落差 )を有効に利用して、ランナから放出する水の運動エネルギーを( 位置 )エネルギーとして回収する目的で設置されている。

答え(2)

2001年(平成13年)問4

水車におけるキャビテーションとは、流水に触れる機械部分の表面やその表面近くに( ア )が発生することである。キャビテーションが発生すると、水が蒸発し、空気が遊離してあわを生じる。このあわは流水とともに流れるが、圧力の( イ )ところに出会うと急激に( ウ )して大きな衝撃力を生じ、流水に接する金属面を壊食したり、振動や騒音を発生させ、また、( エ )を低下させる。キャビテーションの発生を防止するため、( オ )水車では吸出し高さを適切に選定する必要がある。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 空洞 | 高い | 崩壊 | 効率 | 反動 |

| (2) | きれつ | 低い | 結合 | 回転速度 | 衝動 |

| (3) | 空洞 | 低い | 崩壊 | 効率 | 衝動 |

| (4) | きれつ | 高い | 結合 | 効率 | 衝動 |

| (5) | 空洞 | 低い | 結合 | 回転速度 | 反動 |

2001年(平成13年)問4 過去問解説

水車におけるキャビテーションとは、流水に触れる機械部分の表面やその表面近くに( 空洞 )が発生することである。キャビテーションが発生すると、水が蒸発し、空気が遊離してあわを生じる。このあわは流水とともに流れるが、圧力の( 高い )ところに出会うと急激に( 崩壊 )して大きな衝撃力を生じ、流水に接する金属面を壊食したり、振動や騒音を発生させ、また、( 効率 )を低下させる。キャビテーションの発生を防止するため、( 反動 )水車では吸出し高さを適切に選定する必要がある。

答え(1)

2003年(平成15年)問1

水力発電所において、運転中に水車に流入している水を水車入口弁によって急に遮断すると、水流のもつ( ア )エネルギーのために水圧管路内に高い圧力が発生する。この圧力は水圧管路上部の開放端と下部の閉鎖端との間で反復伝搬する。この現象を水撃作用という。この作用は流速変化が( イ )なほど、また、水圧管路が( ウ )ほど大きくなる。この作用を軽減するため、水圧管路に( エ )が一般に設けられている。

上記記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 運動 | 急激 | 長い | サージタンク |

| (2) | 位置 | 急激 | 短い | ヘッドタンク |

| (3) | 運動 | 緩やか | 短い | ヘッドタンク |

| (4) | 位置 | 緩やか | 長い | サージタンク |

| (5) | 運動 | 急激 | 短い | ヘッドタンク |

2003年(平成15年)問1 過去問解説

水力発電所において、運転中に水車に流入している水を水車入口弁によって急に遮断すると、水流のもつ( 運動 )エネルギーのために水圧管路内に高い圧力が発生する。この圧力は水圧管路上部の開放端と下部の閉鎖端との間で反復伝搬する。この現象を水撃作用という。この作用は流速変化が( 急激 )なほど、また、水圧管路が( 長い )ほど大きくなる。この作用を軽減するため、水圧管路に( サージタンク )が一般に設けられている。

答え(1)

2005年(平成17年)問1

水力発電所において、事故等により負荷が急激に減少すると、水車の回転速度は( ア )し、それに伴って発電機の周波数も変化する。周波数を規定値に保つため、( イ )が回転速度の変化を検出して、( ウ )水車ではニードル弁、( エ )水車ではガイドベーンの開度を加減させて水車の( オ )水量を調整し、回転速度を規定値に保つ。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 上昇 | 調速機 | ペルトン | フランシス | 流入 |

| (2) | 下降 | 調整機 | プロペラ | ペルトン | 流入 |

| (3) | 上昇 | 調整機 | ペルトン | プロペラ | 流出 |

| (4) | 下降 | 調速機 | ペルトン | フランシス | 流出 |

| (5) | 上昇 | 調速機 | プロペラ | ペルトン | 流出 |

2005年(平成17年)問1 過去問解説

水力発電所において、事故等により負荷が急激に減少すると、水車の回転速度は( 上昇 )し、それに伴って発電機の周波数も変化する。周波数を規定値に保つため、( 調速機 )が回転速度の変化を検出して、( ペルトン )水車ではニードル弁、( フランシス )水車ではガイドベーンの開度を加減させて水車の( 流入 )水量を調整し、回転速度を規定値に保つ。

答え(1)

2007年(平成19年)問1

水力発電の記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- 水車発電機の回転速度は、汽力発電と比べて小さいため、発電機の磁極数は多くなる。

- 電圧の大きさや周波数は、自動電圧調節器と調速機を用いて制御される。

- 発電電圧は、主変圧器で昇圧し送電される。この変圧器には発電機側にY結線、系統側にΔ結線のものが多く用いられる。

- ペルトン水車は、水の衝撃力で回転する衝動水車の一つである。

- カプラン水車は、プロペラ水車の一種で、流量に応じて羽根の角度を調整することで部分負荷での効率の低下が少ない。

2007年(平成19年)問1 過去問解説

- 正しい

- 正しい

- 誤り

- 正しい

- 正しい

発電所では、発電機で発生したおよそ10kVの電圧を275kV~500kVの超高圧に昇圧して送電しています。変圧器をY結線にすると線間電圧が $\sqrt{ 3 }$倍になり巻線の絶縁に対して有利となりますので、一般的には系統側(二次側)はY結線にしています。尚、発電機側(一次側)は第3高周波が除去できるΔ結線にします。一般的に,昇圧用はΔ-Y結線,降圧用はY-Δ結線です。

答え(3)

2008年(平成20年)問1

次の文章は、水力発電に関する記述である。

水力発電は、水の持つ位置エネルギーを水車により機械エネルギーに変換し、発電機を回す。水車には衝動水車と反動水車がある。( ア )には( イ )、プロペラ水車などがあり、揚水式のポンプ水車としても用いられる。これに対し、( ウ )の主要な方式である( エ )は高落差で流量が比較的少ない場所で用いられる。

水車の回転速度は構造上比較的低いため、水車発電機は一般的に極数を( オ )するように設計されている。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 反動水車 | ペルトン水車 | 衝動水車 | カプラン水車 | 多く |

| (2) | 衝動水車 | フランシス水車 | 反動水車 | ペルトン水車 | 少なく |

| (3) | 反動水車 | ペルトン水車 | 衝動水車 | フランシス水車 | 多く |

| (4) | 衝動水車 | フランシス水車 | 反動水車 | 斜流水車 | 少なく |

| (5) | 反動水車 | フランシス水車 | 衝動水車 | ペルトン水車 | 多く |

2008年(平成20年)問1 過去問解説

水力発電は、水の持つ位置エネルギーを水車により機械エネルギーに変換し、発電機を回す。水車には衝動水車と反動水車がある。( 反動水車 )には( フランシス水車 )、プロペラ水車などがあり、揚水式のポンプ水車としても用いられる。これに対し、( 衝動水車 )の主要な方式である( ペルトン水車 )は高落差で流量が比較的少ない場所で用いられる。

水車の回転速度は構造上比較的低いため、水車発電機は一般的に極数を( 多く )するように設計されている。

水車の回転速度は,1000/ min 以下です。商用周波数(50Hz,60Hz)の交流を発生させるためには,発電機の磁極数 を多くしなければなりません。

答え(5)

2010年(平成22年)問1

次の文章は、水車に関する記述である。

衝動水車は、位置水頭を( ア )に変えて、水車に作用させるものである。

この衝動水車は、ランナ部で( イ )を用いないので、( ウ )水車のように、水流が( エ )を通過するような構造が可能となる。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 圧力水頭 | 速度水頭 | フランシス | 空気中 |

| (2) | 圧力水頭 | 速度水頭 | フランシス | 吸出管中 |

| (3) | 速度水頭 | 圧力水頭 | フランシス | 吸出管中 |

| (4) | 速度水頭 | 圧力水頭 | ペルトン | 吸出管中 |

| (5) | 速度水頭 | 圧力水頭 | ペルトン | 空気中 |

2010年(平成22年)問1 過去問解説

衝動水車は、位置水頭を( 速度水頭 )に変えて、水車に作用させるものである。

この衝動水車は、ランナ部で( 圧力水頭 )を用いないので、( ペルトン )水車のように、水流が( 空気中 )を通過するような構造が可能となる。

答え(5)

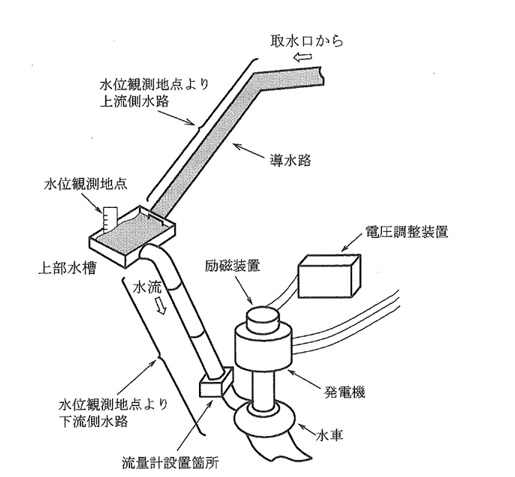

2011年(平成23年)問1

図のような水路式水力発電所において、有効電力が定格状態から突然低下した。出力低下の原因箇所を見定めるために、出力低下後に安定した当該発電所の状態を確認すると、出力低下前と比較して、以下のような状態となっていた。

- 水車上流側の上部水槽で水位が上昇した。

- 水車流量が低下した。

- 水車発電機の回転数は定格回転数である。

- 発電機無効電力は零(0)のまま変化していない。

- 励磁電圧が低下した。

- 保護リレーは動作していない。

出力低下の原因が発生した箇所の想定として。次の(1)~(5)のうち最も適切なものを一つ選べ。

- 水位観測地点(上部水槽)より上流側水路

- 水車を含む水位観測地点(上部水槽)より下流側水路

- 電圧調整装置

- 励磁装置

- 発電機

2011年(平成23年)問1 過去問解説

- 水車上流側の上部水槽で水位が上昇した。

- 水車流量が低下した。

とありますので、水位観測地点(上部水槽)より下流側水路が出力低下の原因と考えられます。

答え(2)

2013年(平成25年)問1

次の文章は、水力発電に用いる水車に関する記述である。

水をノズルから噴出させ、水の位置エネルギーを運動エネルギーに変えた流水をランナに作用させる構造の水車を( ア )水車と呼び、代表的なものに( イ )水車がある。また、水の位置エネルギーを圧力エネルギーとして、流水をランナに作用させる構造の代表的な水車に( ウ )水車がある。さらに、流水がランナを軸方向に通過する( エ )水車もある。近年の地球温暖化防止策として、農業用水・上下水道・工業用水など少水量と低落差での発電が注目されており、代表的なものに( オ )水車がある。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ),(エ)及び(オ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | (オ) | |

| (1) | 反動 | ペルトン | プロペラ | フランシス | クロスフロー |

| (2) | 衝動 | フランシス | カプラン | クロスフロー | ポンプ |

| (3) | 反動 | 斜流 | フランシス | ポンプ | プロペラ |

| (4) | 衝動 | ペルトン | フランシス | プロペラ | クロスフロー |

| (5) | 斜流 | カプラン | クロスフロー | プロペラ | フランシス |

2013年(平成25年)問1 過去問解説

水をノズルから噴出させ、水の位置エネルギーを運動エネルギーに変えた流水をランナに作用させる構造の水車を( 衝動 )水車と呼び、代表的なものに( ペルトン )水車がある。また、水の位置エネルギーを圧力エネルギーとして、流水をランナに作用させる構造の代表的な水車に( フランシス )水車がある。さらに、流水がランナを軸方向に通過する( プロペラ )水車もある。近年の地球温暖化防止策として、農業用水・上下水道・工業用水など少水量と低落差での発電が注目されており、代表的なものに( クロスフロー )水車がある。

クロスフロー水車は,ミニ水力発電に適当な水車として注目を集めている水車です。フランシス水車やペルトン水車に比べて構造が簡単で,運転保守が容易,変流量に対する効率も比較的よいのが特徴です。クロスフロー水車は反動水車の一種で、水の圧力と速度を利用します。クロスフローとは水がランナーを交差し流れることを意味しています。

答え(4)

2014年(平成26年)問1

次の文章は、水車の調速機の機能と構造に関する記述である。

水車の調速機は、発電機を系統に並列するまでの間においては水車の回転速度を制御し、発電機が系統に並列した後は( ア )を調整し、また、事故時には回転速度の異常な( イ )を防止する装置である。調速機は回転速度などを検出し、規定値との偏差などから演算部で必要な制御信号を作って、パイロットバルブや配圧弁を

介してサーボモータを動かし、ペルトン水車においては( ウ )、フランシス水車においては( エ )の開度を調整する。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 出力 | 上昇 | ニードル弁 | ガイドベーン |

| (2) | 電圧 | 上昇 | ニードル弁 | ランナベーン |

| (3) | 出力 | 下降 | デフレクタ | ガイドベーン |

| (4) | 電圧 | 下降 | デフレクタ | ランナベーン |

| (5) | 出力 | 上昇 | ニードル弁 | ランナベーン |

2014年(平成26)問1 過去問解説

水車の調速機は、発電機を系統に並列するまでの間においては水車の回転速度を制御し、発電機が系統に並列した後は( 出力 )を調整し、また、事故時には回転速度の異常な( 上昇 )を防止する装置である。調速機は回転速度などを検出し、規定値との偏差などから演算部で必要な制御信号を作って、パイロットバルブや配圧弁を介してサーボモータを動かし、ペルトン水車においては( ニードル弁 )、フランシス水車においては( ガイドベーン )の開度を調整する。

水車の回転数と発電機の周波数は直接的な関係があります。周波数を規定値に保つために、水車の回転数を一定に保たなければなりません。水車の回転数を一定に保つために、水車への水量を調節する機器を調速機(ガバナ)といいます。

答え(1)

2017年(平成29年)問2

次の文章は、水車のキャビテーションに関する記述である。

運転中の水車の流水経路中のある点で( ア )が低下し、そのときの( イ )以下になると、その部分の水は蒸発して流水中に微細な気泡が発生する。その気泡が( ア )の高い箇所に到達すると押し潰され消滅する。

このような現象をキャビテーションという。

水車にキャビテーションが発生すると、ランナやガイドベーンの壊食、効率の低下、( ウ )の増大など水車に有害な現象が現れる。吸出し管の高さを( エ )することは、キャビテーションの防止のため有効な対策である。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 流速 | 飽和水蒸気圧 | 吸出し管水圧 | 低く |

| (2) | 流速 | 最低流速 | 吸出し管水圧 | 高く |

| (3) | 圧力 | 飽和水蒸気圧 | 吸出し管水圧 | 低く |

| (4) | 圧力 | 最低流速 | 振動や騒音 | 高く |

| (5) | 圧力 | 飽和水蒸気圧 | 振動や騒音 | 低く |

2017年(平成29年)問2 過去問解説

運転中の水車の流水経路中のある点で( 圧力 )が低下し、そのときの( 飽和水蒸気圧 )以下になると、その部分の水は蒸発して流水中に微細な気泡が発生する。その気泡が( 圧力 )の高い箇所に到達すると押し潰され消滅する。

このような現象をキャビテーションという。

水車にキャビテーションが発生すると、ランナやガイドベーンの壊食、効率の低下、( 振動や騒音 )の増大など水車に有害な現象が現れる。吸出し管の高さを( 低く )することは、キャビテーションの防止のため有効な対策である。

答え(5)

電験三種の電力科目に出題される「水力発電所」のページ

- 水力発電所のダムと水路

- パスカルの原理とベルヌーイの定理

- 河川の流量と流況曲線

- 水力発電所の仕組み(衝動水車と反動水車)

- 水力発電所と揚水発電所の出力