第三種電気主任技術者(電験三種)試験に独学で合格できるよう、分野ごとに「考え方」や「解き方」の解説と過去問題をまとめています。このページで、電験三種の電力科目に出題される「地中送電線の損失と故障点標定」について、初心者の方でも解りやすく、基礎から勉強できます。また、電験三種の電力科目の試験で、実際に出題された「地中送電線の損失と故障点標定」の過去問題も解説しています。

- 地中電線路で使われる電線

- 地中送電での損失

- ケーブルの許容電流と送電容量

- ケーブルの静電容量

- 地中送電線路の故障点標定

- 電験三種-電力の過去問解説:地中送電線の損失と故障点標定

- 1997年(平成9年)問8

- 1997年(平成9年)問8 過去問解説

- 1998年(平成10年)問8

- 1998年(平成10年)問8 過去問解説

- 1999年(平成11年)問8

- 1999年(平成11年)問8 過去問解説

- 2002年(平成14年)問7

- 2002年(平成14年)問7 過去問解説

- 2004年(平成16年)問12

- 2004年(平成16年)問12 過去問解説

- 2005年(平成17年)問11

- 2005年(平成17年)問11 過去問解説

- 2007年(平成19年)問11

- 2007年(平成19年)問11 過去問解説

- 2008年(平成20年)問11

- 2008年(平成20年)問11 過去問解説

- 2010年(平成22年)問11

- 2010年(平成22年)問11 過去問解説

- 2011年(平成23年)問11

- 2011年(平成23年)問11 過去問解説

- 2013年(平成25年)問10

- 2013年(平成25年)問10 過去問解説

- 2016年(平成28年)問10

- 2016年(平成28年)問10 過去問解説

- 2016年(平成28年)問11

- 2016年(平成28年)問11 過去問解説

- 2017年(平成29年)問10

- 2017年(平成29年)問10 過去問解説

地中電線路で使われる電線

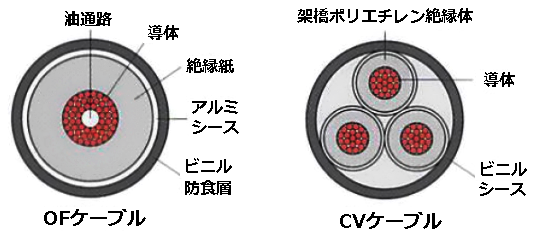

地中電線路の電線は、導体の周りを絶縁物で覆い、その周りを金属製テープで覆って電気的遮蔽層をつくり、さらにその外側をシースで覆い密閉した電力ケーブルが使われています。電力ケーブルの主なものを次に示します。

- OFケーブル

導体上に絶縁紙を巻き、金属シースを施した上にビニルなどのシースを設けたケーブルです。金属シース内に絶縁油を充てんし、常時、大気圧以上の油圧を加え、絶縁体にボイドを発生させない構造となっています。そのために、給油設備の設置が必要です。

- POFケーブル

概ね、OFケーブルと同じですが、OFケーブルとの違いは、油通路がなく、鋼管内に絶縁油が充填されています。

- CVケーブル(架橋ポリエチレン絶縁ケーブル)

絶縁体に架橋ポリエチレンを使用し、金属テープによる遮へい層を設けた上にビニルシースを施したケーブルです。導体と絶縁体、絶縁体と金属テープの間に金属面の荒れによる電界の乱れを和らげるため、それぞれ、内部半導電層、外部半導電層を設けてあります。

- CVT(トリプレックス形ケーブル)

架橋ポリエチレンを絶縁物としたケーブルです。単芯のCVケーブルを 3本よりあわせた一体構造です。CVTケーブルは、次の点で有利となります。- 共通シースがないため通電容量が 10[%]程度大きい。

- ケーブル重量が 10[%]程度軽い。

- 曲げやすく端末処理がしやすい。

ボイドとは、電力ケーブルの絶縁体内部または表面にできる空げきや巣のことです。ボイドが生じると、絶縁が著しく悪くなります。

地中送電での損失

ケーブルの許容電流は、ケーブルの導体温度が絶縁体の最高許容温度を超えない上限の電流です。そのため、電力ケーブル内で発生する損失による発熱や、ケーブルの周囲温度などに左右されます。ケーブルによる地中送電での損失には、抵抗損、誘電体損、シース損の3種類があります。

抵抗損

ケーブルの導体に電流が流れることにより発生する損失です。電力ケーブルで発生する損失のうち、最も大きい損失は抵抗損です。単位長当たりの抵抗値が同じ場合、導体電流の2乗に比例して大きくなります。抵抗損の低減は、導体断面積を大きくしたり、分割導体や素線絶縁導体の採用などが有効です。

ケーブルに交流電流を流す場合は、表皮効果や近接効果により、電流分布に偏りが生じます。そのため、直流電流を流す場合より抵抗損は大きくなります。

誘電体損

交流電圧の印加によりケーブルの絶縁体内で発生する損失です。ケーブルの絶縁体に交流電圧が印加されたとき、その電流のうち、電圧に対して同位相の電流が絶縁体に流れることにより誘電体損が発生します。

誘電体損の低減は、ケーブル絶縁体の誘電率と誘電正接との積に比例して誘電体損は大きくなるため、誘電率及び誘電正接の小さい絶縁体を採用します。絶縁体が劣化している場合には、一般に誘電体損は大きくなる傾向があります。

シース損

ケーブルの金属シースに誘導される電流により発生する損失です。シース損には、シースの縦方向(長手方向)に発生するシース回路損と、シースの横方向(円周方向)に発生するシース渦電流損があります。

シース損の損失エネルギーはケーブルを流れる電流に比例しますが、CVTケーブルを使うと各ケーブルの周りの磁界を打ち消し合うため、シース損はほぼ発生しません。また、シース回路損を低減させる方法として、クロスボンド接地方式の採用が効果的です。

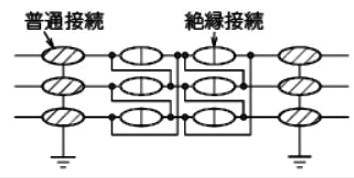

クロスボンド接地方式

長こう長の単心ケーブルで、シースを接続し3区間ごとに接地する方式です。3区間でのシース電圧のベクトル和はほぼ零となり、シース回路損も低減できます。

ケーブルの許容電流と送電容量

ケーブルに発生する熱

ケーブルに電流を流すと、抵抗損,誘電損,シース損により、それぞれ導体,絶縁物,シースに熱が発生します。導体に通電すると電気抵抗により熱を発生します。絶縁物に交流電圧を加えると、誘電損により発熱し、シースには渦電流損などのシース損が発生し、これも発熱の原因になります。

このように、ケーブルには色々な熱が発生しますが、ケーブルの温度が上昇しすぎると絶縁物や導体の焼損等につながり、また、温度が上昇すると許容電流も減ります。そのため、発熱を抑えるか発生した熱を放熱する必要があります。

ケーブルの熱と許容電流

地中電線路は、絶縁物やシースに覆われたケーブルを使用して、地中に埋設されていますので、放熱が難しく、熱を持ちやすくなります。ケーブルに発生する熱は、電流に比例します。電流を増やすとケーブルの発熱量は増えるため、流せる電流には限界があります。このように、ケーブルに流すことのできる電流量を「許容電流」といいます。

電線の許容電流は温度によって左右されますので、ケーブルの温度を下げることが許容電流の増加につながります。

ケーブルの温度を下げて許容電流を増加させるには、主に次の方法があります。

- 抵抗損、誘電損、シース損などの各損失を少なくする

- ケーブルの耐熱性を上げる

- ケーブルを冷却する

ケーブルの静電容量

静電容量 (キャパシタンス)

電荷を蓄える能力を表す指標として、静電容量があります。静電容量が大きいほど、電荷を蓄える能力が大きく、静電容量は、誘電体の誘電率に比例します。つまり、誘電体の誘電率が大きいほど、静電容量も大きくなります。

ケーブルの絶縁物に誘電率の大きい物質を使うと、ケーブルの静電容量も大きくなります。裸電線の高圧架空送電線とは違い、地中ケーブルは誘電体で覆われているため、静電容量がとても大きくなります。

静電容量が大きいと、電力用コンデンサを接続した場合と同じように、電流の位相が進みになります。送配電線路において、送電端電圧より受電端電圧のほうが高くなる現象をフェランチ効果といい、フェランチ効果は、送配電線路の位相が進みのときに起こります。

インダクタンス

架空送電線を三相3線で送電する場合、裸線のため3線は距離を離して配置します。そのため、電線の周りに発生する磁束は打ち消されずに、磁束により電磁誘導作用(自己誘導、相互誘導) が起きます。この誘導作用を起こさせる要素をインダクタンスといいます。

架空送電線は 電線間に距離があるため電磁誘導作用が起きて、インダクタンスは大きくなりますが、地中ケーブルは 3 線が密着しているため、ケーブルの周りに発生した磁束のほとんどは打ち消され、電磁誘導作用はほとんど起こりません。したがって、地中ケーブルのインダクタンスは架空送電線に比べると、とても小さいということがいえます。

- 地中ケーブルは、静電容量 (キャパシタンス) が大きく、インダクタンスは小さい

- 架空送電線は、インダクタンスが大きく、静電容量 (キャパシタンス) は小さい

地中送電線路の故障点標定

地中送電線に故障が起きた際には目視で確認することができません。そのため、故障点を見つけ出す方法が必要になります。故障点を見つけることを「故障点評定」といい、その方法には主に4つの方法が使われています。

- マーレーループ法

- 交流ブリッジ法

- 静電容量測定法

- パルスレーダ法

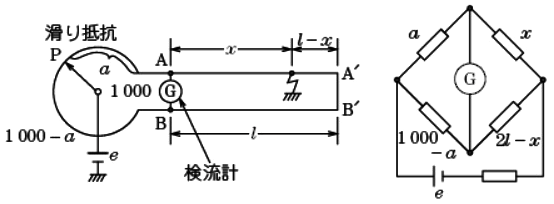

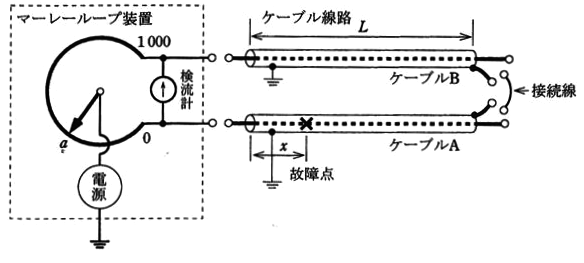

マーレーループ法

マーレーループ法は、地中ケーブルの線路全長がわかっていれば、その一端で直流ブリッジを形成し、その平衡条件より故障点までの距離を計算する方法です。

故障心線が断線していないことと、ケーブルの健全な心線があるか、あるいは健全な平行回線があることが適用条件となります。マーレーループ法は主に地絡事故時の測定に使われます。

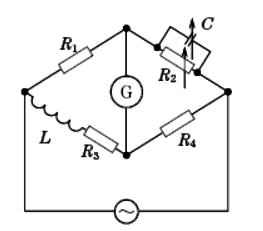

交流ブリッジ法

交流ブリッジ回路を用いて線路のインピーダンスやアドミタンスを求める方法です。検電器としては、受話器、電子式検流計、振動検流計などが使われます。

静電容量測定法

静電容量測定法は、ケーブルの静電容量と長さが比例することを利用し、健全相と故障相のケーブルの静電容量をそれぞれ測定することで故障点を標定する方法です。静電容量測定法は断線事故時の測定に使われます。

事故相の静電容量を CX 、健全相の静電容量を C とするとき、事故点までの距離 x は次の式で求めることができます。

静電容量測定法による事故点までの距離を求める式

$x=L\displaystyle \frac{ C_X }{ C }$[m]

$x$[m]:事故点までの距離

$L$[m]:健全相のケーブル長

$C_X$:事故相の静電容量

$C$:健全相の静電容量

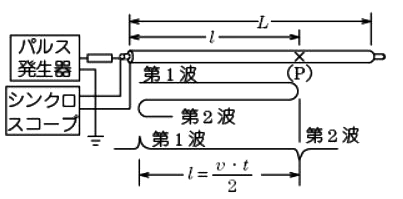

パルスレーダ法

事故ケーブルにパルス電圧を送り出し、健全ケーブルとは違ったサージインピーダンスをもつ事故点からの反射パルスを検知して、パルスの伝搬時間を計測して、事故点までの距離を求めるものです。パルスレーダ法は地絡事故と断線事故の双方に適用可能です。

電験三種-電力の過去問解説:地中送電線の損失と故障点標定

(財)電気技術者試験センターが作成した、第三種電気主任技術者試験の電力科目で出題された問題です。

1997年(平成9年)問8

電力ケーブルの1線断線事故の故障点までの距離を静電容量法で求める場合、健全相の静電容量が C、故障点までの静電容量が Cx、ケーブルのこう長が L のとき、故障点までの距離を表す式として、正しいのは次のうちどれか。

(1) $\displaystyle\frac{C_x}{C}L$ (2) $\displaystyle\frac{C}{C_x}L$ (3) $\displaystyle\frac{C・C_X}{L}$ (4) $\displaystyle\frac{L}{C・C_X}$ (5) $C・C_X・L$

1997年(平成9年)問8 過去問解説

事故相の静電容量を CX 、健全相の静電容量を C とするとき、事故点までの距離 x は

$x=L\displaystyle \frac{ C_X }{ C }$[m]

答え (1)

1998年(平成10年)問8

地中送電線路の線路定数に関する記述のうち、誤っているのは次のうちどれか。

- 架空送電線路の場合と同様、一般に、導体抵抗、インダクタンス、静電容量を考える。

- 交流の場合の導体の実効抵抗は、表皮効果及び接近効果のため直流に比べて小さくなる。

- 導体抵抗は、温度上昇とともに大きくなる。

- インダクタンスは、架空送電線路に比べて小さい。

- 静電容量は、架空電線路に比べてかなり大きい。

1998年(平成10年)問8 過去問解説

ケーブルに交流電流を流す場合は、表皮効果や近接効果により、電流分布に偏りが生じます。そのため、直流電流を流す場合より抵抗損は大きくなります。

答え (2)

1999年(平成11年)問8

次の記述は、地中送電線路のケーブルに発生するシース電圧、シース電流及びシース損に関するものである。誤っているものは次のうちどれか。

- 常時シース電圧及びシース損を低減する目的で、クロスボンド方式が一般的に用いられている。

- シース損には、線路の長手方向に流れる電流によって発生するシース回路損と、金属シース内に発生する渦電流損とがある。

- 三相回路に3心ケーブルを用いると、各相の導体が接近しているので、大きなシース電圧が発生する。

- 送電電流が増加すると、シース損も増加する。

- 架空送電線と地中送電線が接続している系統において、架空送電線から地中送電線に雷サージが進入した場合、金属シースにもサージ電流が発生する。

1999年(平成11年)問8 過去問解説

3心ケーブルを用いると、各ケーブルの周りの磁界を打ち消し合うため、シース損はほぼ発生しません。

答え (3)

2002年(平成14年)問7

CVケーブルに関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- CVケーブルは、給油設備が不要のため、保守性に優れている。

- 3心のCVケーブルは、CVTケーブルに比べて連続作業性が悪い。

- CVケーブルの絶縁体には、塩化ビニル樹脂が使用されている。

- CVケーブルは、OFケーブルに比べて許容最高温度が高い。

- CVケーブルは、OFケーブルに比べて絶縁の比誘電率が小さい。

2002年(平成14年)問7 過去問解説

CVケーブルの絶縁体には、架橋ポリエチレンが使用されています。

答え (3)

2004年(平成16年)問12

次に示す各種の損失のうち、ケーブルの許容電流の決定要因と直接関係のないものはどれか。

- 抵抗損

- シース損

- 誘電損

- 過電流損

- 漂遊負荷損

2004年(平成16年)問12 過去問解説

漂遊負荷損とは、変圧器に負荷電流が流れると、負荷電流によって発生する漏れ磁束によって巻線、鉄心押え枠、ケースその他金属部分に渦電流を生じます。このような渦電流による損失を漂遊負荷損あるいは漂遊損といい、その値は極めて小さく、正確に算出することが困難なわずかな損失のことをいいます。

漂遊負荷損はケーブルの損失に無関係です。

答え (5)

2005年(平成17年)問11

今日わが国で主に使用されている電力ケーブルは、紙と油を絶縁体に使用するOFケーブルと、( ア )を絶縁体に使用するCVケーブルである。

OFケーブルにおいては、充てんされた絶縁油を加圧することにより、( イ )の発生を防ぎ絶縁耐力の向上を図っている。このために、給油設備の設置が必要である。

一方、CVケーブルは絶縁体の誘電正接、比誘電率がOFケーブルよりも小さいために、誘電損や( ウ )が小さい。また、絶縁体の最高許容温度はOFケーブルよりも高いため導体断面積が同じ場合、( エ )はOFケーブルよりも大きくすることができる。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に記入する語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 架橋ポリエチレン | 熱 | 充電電流 | 電流容量 |

| (2) | ブチルゴム | ボイド | 抵抗損 | 電流容量 |

| (3) | ブチルゴム | 熱 | 抵抗損 | 使用電圧 |

| (4) | 架橋ポリエチレン | ボイド | 充電電流 | 電流容量 |

| (5) | 架橋ポリエチレン | ボイド | 抵抗損 | 使用電圧 |

2005年(平成17年)問11 過去問解説

今日わが国で主に使用されている電力ケーブルは、紙と油を絶縁体に使用するOFケーブルと、( 架橋ポリエチレン )を絶縁体に使用するCVケーブルである。

OFケーブルにおいては、充てんされた絶縁油を加圧することにより、( ボイド )の発生を防ぎ絶縁耐力の向上を図っている。このために、給油設備の設置が必要である。

一方、CVケーブルは絶縁体の誘電正接、比誘電率がOFケーブルよりも小さいために、誘電損や( 充電電流 )が小さい。また、絶縁体の最高許容温度はOFケーブルよりも高いため導体断面積が同じ場合、( 電流容量 )はOFケーブルよりも大きくすることができる。

答え (4)

2007年(平成19年)問11

CVTケーブルは、3心共通シース型CVケーブルと比べて( ア )が大きくなるため、( イ )を大きくとることができる。また、( ウ )の吸収が容易であり、( エ )やすいため、接続箇所のマンホールの設計寸法を縮小化することができる。

上記の記述中の空欄箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 熱抵抗 | 最高許容温度 | 発生熱量 | 曲げ |

| (2) | 熱放散 | 許容温度 | 熱伸縮 | 曲げ |

| (3) | 熱抵抗 | 許容温度 | 熱伸縮 | 伸ばし |

| (4) | 熱放散 | 最高許容温度 | 発生熱量 | 伸ばし |

| (5) | 熱放散 | 最高許容温度 | 熱伸縮 | 伸ばし |

2007年(平成19年)問11 過去問解説

CVTケーブルは、3心共通シース型CVケーブルと比べて( 熱放散 )が大きくなるため、( 許容温度 )を大きくとることができる。また、( 熱伸縮 )の吸収が容易であり、( 曲げ )やすいため、接続箇所のマンホールの設計寸法を縮小化することができる。

答え (2)

2008年(平成20年)問11

地中電線路の絶縁劣化診断法として、関係ないものは次のうちどれか。

- 直流漏れ電流法

- 誘電正接法

- 絶縁抵抗法

- マーレ―ループ法

- 絶縁油中ガス分析法

2008年(平成20年)問11 過去問解説

マーレ―ループ法は、地中ケーブルに地絡あるいは短絡が起こった場合、線路全長がわかっていれば、その一端で直流ブリッジを形成し、その平衡条件より故障点までの距離を計算する方法です。絶縁劣化の診断方法ではありません。

答え (4)

2010年(平成22年)問11

地中電力ケーブルの送電容量を増大させる現実的な方法に関する記述として,誤っているのは次のうちどれか。

- 耐熱性を高めた絶縁材料を採用する。

- 地中ケーブル線路に沿って布設した水冷管に冷却水を循環させ,ケーブルを間接的に冷却する。

- OFケーブルの絶縁油を循環・冷却させる。

- CVケーブルの絶縁体中に冷却水を循環させる。

- 導体サイズを大きくする。

2010年(平成22年)問11 過去問解説

冷却水を循環しケーブルを冷却することはできません。

答え (4)

2011年(平成23年)問11

次の文章は,マーレーループ法に関する記述である。

マーレーループ法はケーブル線路の故障点位置を標定するための方法である。この基本原理は( ア )ブリッジに基づいている。図に示すように、ケーブルAの一箇所においてその導体と遮へい層の間に地絡故障を生じているとする。この場合に故障点の位置標定を行うためには、マーレーループ装置を接続する箇所の逆側端部において、絶縁破壊を起こしたケーブルAと、これに並行する絶縁破壊を起こしていないケーブルBの( イ )どうしを接続して、ブリッジの平衡条件を求める。ケーブル線路長を L、マーレーループ装置を接続した端部側から故障点までの距離を x、ブリッジの全目盛を 1000、ブリッジが平衡したときのケーブルAに接続されたブリッジ端子までの目盛の読みを a としたときに、故障点までの距離 x は( ウ )で示される。

なお、この原理上、故障点の地絡抵抗が( エ )ことがよい位置標定精度を得るうえで必要である。

ただし、ケーブルA、Bは同一仕様、かつ、同一長とし、また、マーレーループ装置とケーブルの接続線、及びケーブルどうしの接続線のインピーダンスは無視するものとする。

上記の記述中の空自箇所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組合せとして,正しいものを次の(1)〜(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | シェーリング | 導体 | $2L-\displaystyle \frac{ aL }{ 500 }$ | 十分高い |

| (2) | ホイートストン | 導体 | $\displaystyle \frac{ aL }{ 500 }$ | 十分低い |

| (3) | ホイートストン | 遮へい層 | $\displaystyle \frac{ aL }{ 500 }$ | 十分低い |

| (4) | シェーリング | 遮へい層 | $2L-\displaystyle \frac{ aL }{ 500 }$ | 十分高い |

| (5) | ホイートストン | 導体 | $\displaystyle \frac{ aL }{ 500 }$ | 十分高い |

2011年(平成23年)問11 過去問解説

マーレーループ法はケーブル線路の故障点位置を標定するための方法である。この基本原理は( ホイートストン )ブリッジに基づいている。図に示すように、ケーブルAの一箇所においてその導体と遮へい層の間に地絡故障を生じているとする。この場合に故障点の位置標定を行うためには、マーレーループ装置を接続する箇所の逆側端部において、絶縁破壊を起こしたケーブルAと、これに並行する絶縁破壊を起こしていないケーブルBの ( 導体 )どうしを接続して、ブリッジの平衡条件を求める。ケーブル線路長を L、マーレーループ装置を接続した端部側から故障点までの距離を x、ブリッジの全目盛を 1000、ブリッジが平衡したときのケーブルAに接続されたブリッジ端子までの目盛の読みを a としたときに、故障点までの距離 x は( $\displaystyle \frac{ aL }{ 500 }$ )で示される。

なお、この原理上、故障点の地絡抵抗が( 十分低い )ことがよい位置標定精度を得るうえで必要である。

ただし、ケーブルA、Bは同一仕様、かつ、同一長とし、また、マーレーループ装置とケーブルの接続線、及びケーブルどうしの接続線のインピーダンスは無視するものとする。

$x=\displaystyle \frac{ 2aL }{ 1000 }$ です。

答え (2)

2013年(平成25年)問10

地中電線の損失に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- 誘電体損は、ケーブルの絶縁体に交流電圧が印加されたとき、その絶縁体に流れる電流のうち、電圧に対して位相が 90[°]進んだ電流成分により発生する。

- シース損は、ケーブルの金属シースに誘導される電流による発生損失である。

- 抵抗損は、ケーブルの導体に電流が流れることにより発生する損失であり、単位長当たりの抵抗値が同じ場合、導体電流の 2乗に比例して大きくなる。

- シース損を低減させる方法として、クロスボンド接地方式の採用が効果的である。

- 絶縁体が劣化している場合には、一般に誘電体損は大きくなる傾向がある。

2013年(平成25年)問10 過去問解説

誘電体損は、ケーブルの絶縁体に交流電圧が印加されたとき、その絶縁体に流れる電流のうち、電圧に対して同位相の電流が絶縁体に流れることにより発生します。

答え (1)

2016年(平成28年)問10

地中送電線路の故障点位置標定に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- マーレーループ法は、並行する健全相と故障相の2本のケーブルにおける一方の導体端部間にマーレーループ装置を接続し、他方の導体端部間を短絡してブリッジ回路を構成することで、ブリッジ回路の平衡条件から故障点を標定する方法である。

- パルスレーダ法は、故障相のケーブルにおける健全部と故障点でのサージインピーダンスの違いを利用して、故障相のケーブルの一端からパルス電圧を入力し、同位置で故障点からの反射パルスが返ってくる時間を測定することで故障点を標定する方法である。

- 静電容量測定法は、ケーブルの静電容量と長さが比例することを利用し、健全相と故障相のケーブルの静電容量をそれぞれ測定することで故障点を標定する方法である。

- 測定原理から、マーレーループ法は地絡事故に、静電容量測定法は断線事故に、パルスレーダ法は地絡事故と断線事故の双方に適用可能である。

- 各故障点位置標定法での測定回路で得た測定値に加えて、マーレーループ法では単位長さ当たりのケーブルの導体抵抗が、静電容量測定法ではケーブルのこう長が、パルスレーダ法ではケーブル中のパルス電圧の伝搬速度がそれぞれ与えられれば、故障点の位置標定ができる。

2016年(平成28年)問10 過去問解説

マーレーループ法は「ケーブルの長さ」が与えられれば、故障点の位置標定ができます。

答え(5)

2016年(平成28年)問11

地中配電線路に用いられる機器の特徴に関する記述a~eについて、誤っているものの組合せを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

a 現在使用されている高圧ケーブルの主体は、架橋ポリエチレンケーブルである。

b 終端接続材料のがい管は、磁器製のほか、EPゴムやエポキシなど樹脂製のものもある。

c 直埋変圧器(地中変圧器)は、変圧器孔を地下に設置する必要があり、設置コストが大きい。

d 地中配電線路に用いられる開閉器では、ガス絶縁方式は採用されない。

e 高圧需要家への供給用に使用される供給用配電箱には、開閉器のほかに供給用の変圧器がセットで収納されている。

- a

- b、e

- c、d

- d、e

- b、c、e

2016年(平成28年)問11 過去問解説

d のガス絶縁方式は、ガスが不活性かつ不燃なので安全性も高く、保守も容易です。開閉器としては主流な方式です。

e の供給用配電箱の中に開閉器とともに入れておきたいのは、「供給用の変圧器」ではなく、「地絡継電器」です。

答え (4)

2017年(平成29年)問10

交流の地中送電線路に使用される電力ケーブルで発生する損失に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- 電力ケーブルの許容電流は、ケーブル導体温度がケーブル絶縁体の最高許容温度を超えない上限の電流であり、電力ケーブル内での発生損失による発熱量や、ケーブル周囲環境の熱抵抗、温度などによって決まる。

- 交流電流が流れるケーブル導体中の電流分布は、表皮効果や近接効果によって偏りが生じる。そのため、電力ケーブルの抵抗損では、ケーブルの交流導体抵抗が直流導体抵抗よりも増大することを考慮する必要がある。

- 交流電圧を印加した電力ケーブルでは、電圧に対して同位相の電流成分がケーブル絶縁体に流れることにより誘電体損が発生する。この誘電体損は、ケーブル絶縁体の誘電率と誘電正接との積に比例して大きくなるため、誘電率及び誘電正接の小さい絶縁体の採用が望まれる。

- シース損には、ケーブルの長手方向に金属シースを流れる電流によって発生するシース回路損と、金属シース内の渦電流によって発生する渦電流損とがある。クロスボンド接地方式の採用はシース回路損の低減に効果があり、導電率の高い金属シース材の採用は渦電流損の低減に効果がある。

- 電力ケーブルで発生する損失のうち、最も大きい損失は抵抗損である。抵抗損の低減には、導体断面積の大サイズ化のほかに分割導体、素線絶縁導体の採用などの対策が有効である。

2017年(平成29年)問10 過去問解説

シース回路損を低減させる方法として、クロスボンド接地方式の採用が効果的です。渦電流損の低減は、CVTケーブルなどを採用すると効果があります。「導電率の高い金属シース材の採用」は渦電流損の低減につながりません。

答え (4)

電験三種の電力科目に出題される「送電線路」のページ