第三種電気主任技術者(電験三種)試験に独学で合格できるよう、分野ごとに「考え方」や「解き方」の解説と過去問題をまとめています。このページで、電験三種の理論科目に出題されるダイオードとトランジスタの特性について、初心者の方でも解りやすく、基礎から勉強できます。また、電験三種の理論科目の試験で、実際に出題されたpダイオードとトランジスタの特性の過去問題も解説しています。

ダイオード

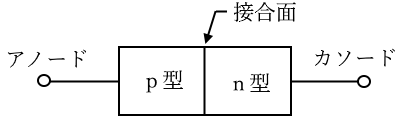

ダイオードはp形半導体とn形半導体を接合した場合に発生する、整流作用を持たせた半導体素子です。ダイオードは「電流を一方向にしか流さない性質」があり、交流を直流に整流する機器等に使用されています。

ダイオードのp型半導体の電極部を「アノード」、n形半導体の電極部を「カソード」といい、p形とn形の接合部分を「接合面」といいます。

電流はp型→n型方向にのみ流れ、n型→p型方向には流れません。

ダイオードの順方向接続と逆方向接続

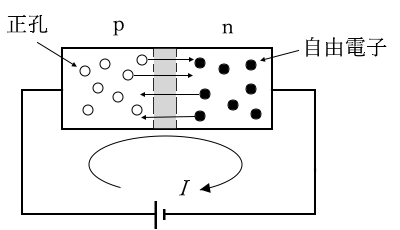

図1に示す向きに電圧を加えると、p形半導体にある多数キャリア(正孔)はn形半導体へ、n形半導体にある多数キャリア(自由電子)はp形半導体に移動し、両者は結合して消滅します。

これによって流れる電流を「順方向電流」、このような印加電圧の向きを「順方向電圧」といいます。

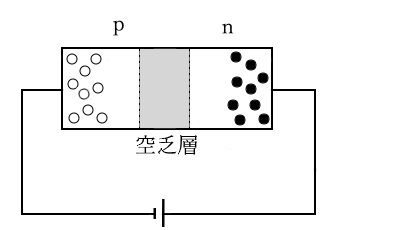

また、図2に示す向きに電圧を加えると、p形・n形半導体の多数キャリアは、それぞれの電極方向に引き付けられるため、電流は流れません。

このような印加電圧の向きを「逆方向電圧」といいます。

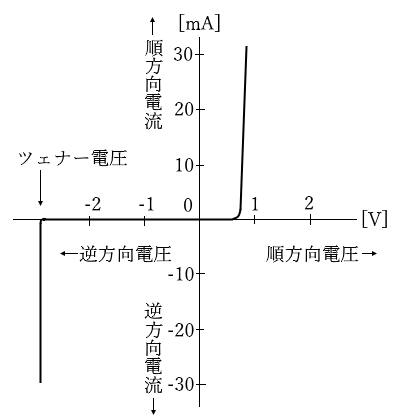

ダイオードの電圧ー電流特性

ダイオードの電圧ー電流特性の例を図に示します。順方向電圧の値を0Vから徐々に上げていった場合、およそ0.6Vを超えたところで順方向電流が流れます。

また、逆方向電圧の値を上げていった場合、ある電圧まではダイオードに電流は流れません。しかし、印加電圧をさらに上げていくと、ある電圧で急激に逆方向電圧が流れます。

この現象を「ツェナー現象(降伏現象)」といい、このときの電圧を「ツェナー電圧」といいます。

ツェナー現象は、広い電流範囲にわたって一定の電圧を得られるため、定電圧を得る目的などに利用されています。

ダイオードの整流作用

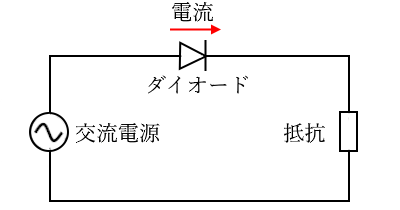

ダイオードには、「電流を一方向にしか流さない」といった性質がありますので、交流回路にダイオードを組み込むと交流を直流に変換させることができます。交流を直流に変換することを「整流」といいます。

図のように交流電源、ダイオード、抵抗を直列につないだ回路を半波整流回路といいます。

電源に発生する電圧・電流を「入力電圧」「入力電流」、抵抗に加わる電圧・電流を「出力電圧」「出力電流」とします。

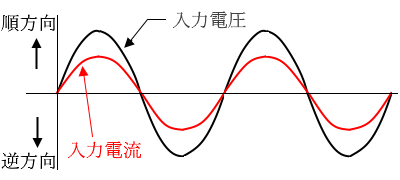

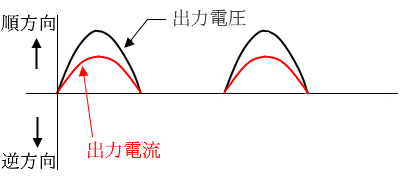

交流の電源は、電流の流れる向きが半周期ごとに逆になるため、交流電源に発生する電流は半周期ごとに順方向電流と逆方向電流が入れ替わります。また、電圧も同様、半周期ごとに順方向電圧と逆方向電圧が入れ替わります。

ダイオードはその性質上、逆方向電流を流さないため、抵抗に流れる電流は、順方向電流のみになります。また、抵抗に加わる電圧も同様に、順方向電圧のみとなります。

ダイオードの種類

定電圧ダイオード(ツェナーダイオード)

「ツェナー現象(降伏現象)による定電圧特性を利用したダイオード」です。シリコンダイオードの一種で、逆方向電圧(逆バイアス)で使用します。逆方向電圧を高めていくと、急激に逆電流が増加する降伏現象が現れます。この状態では、逆電流の変化に対し、定電圧ダイオードの電圧は一定に保たれる定電圧特性をしめします。

この降伏電圧をツェナー電圧といい、数[V]から数百[V]のものまで得られます。定電圧ダイオードは、安定化電源の電圧基準装置として利用されています。

定電圧ダイオードの特徴

- 逆電圧を加えることで起こるツェナー現象(降伏現象)を利用したダイオード

- 電圧は一定に保たれる定電圧特性

可変容量ダイオード

pn接合に加える逆方向電圧の大きさによって空乏層の厚さを変化させ、「静電容量の値を可変としたダイオード」です。可変容量ダイオードは逆電圧を加えると空乏層が広がり、この逆電圧を増減することによって、空乏層の大きさを変えることができます。空乏層は電気を通しにくく、絶縁体に近い性質のため、この空乏層をコンデンサの誘電体とみたてることにより可変容量ダイオードそのものを可変コンデンサとして使用します。一般的にコンデンサの能力を表す値として「静電容量」が使われますが、可変容量ダイオードに加える逆電圧の大きさと、静電容量の関係は反比例します。この現象に着目し、共振回路(同調回路)に利用されています。

可変容量ダイオードの特徴

- 逆電圧を大きくすると、可変容量ダイオードの静電容量は小さくなる

- 逆電圧を小さくすると、可変容量ダイオードの静電容量は大きくなる

フォトダイオード

「光の量により逆電流を制御するダイオード」です。pn接合形ダイオードに逆電圧を加えておき、接合部付近に光を照射すると、p側に正電圧、n側に負電圧が発生する現象を利用した素子です。照度とほぼ比例した逆電流が流れます。フォトダイオードは光信号の検出用として利用されています。

フォトダイオードの特徴

- 逆電圧を加えておき、接合部付近に光を照射すると、逆電流が流れる

- 光信号の検出用として利用

発光ダイオード

半導体接合部に、ひ化ガリウム(GaAs)やりん化ガリウム(GaP)等を利用したダイオードです。pn接合部に順方向電流を流すと、pn接合領域で電子と正孔の再結合により光を放射します。発光ダイオードは、表示用光源や光通信の送信部の光源として利用されています。電球より消費電力が小さく長寿命です。

発光ダイオードの特徴

- 順方向電流を流すと、結合面で発光する

- 電球より消費電力が小さく長寿命

レーザダイオード

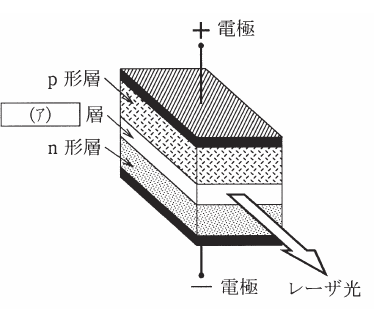

発光ダイオードに光導波路や反射鏡を組み込んだ素子です。電流を流すことにより、位相のそろった直進性に優れた強い光を出すことができます。

レーザダイオードは、p形層とn形層に挟まれた接合面に活性層と呼ばれる領域があり、活性層の両面は反射鏡になっています。

レーザダイオードに順方向電流を流すと、活性層の自由電子が正孔と再結合して消滅するとき光を放出します。この光が二つの反射鏡の間に閉じ込められることによって、誘導放出が起き、レーザー光として外に放出されます。光通信や光情報機器の光源として利用されています。

レーザダイオードの特徴

- 順方向電流を流すと光が放出され、この光が誘導放出し、レーザー光として外部に放出される

- 光通信や光情報機器の光源として利用

太陽電池

フォトダイオードと基本的なしくみや構造は似ていますが、フォトダイオードより高効率で、出力エネルギーが大きくなります。

pn接合をもつ半導体を用いた素子で、そのpn接合部に光を照射すると、電子と正孔が発生し、それらがpn接合部で分けられ電子がn形、正孔がp形のそれぞれの電極に集まり起電力が生じます。

太陽電池の特徴

- 逆電圧を加えておき、接合部付近に光を照射すると、逆電流が流れる

- pn接合部で分けられ電子がn形、正孔がp形の電極に集まり起電力が発生する

トランジスタ

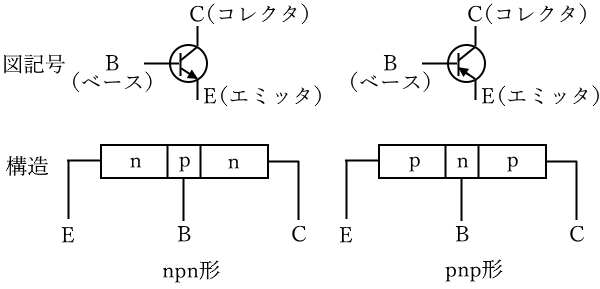

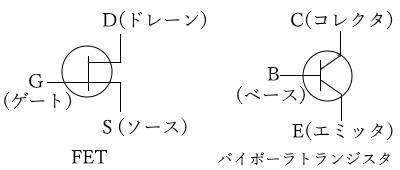

トランジスタは、p形・n形半導体を3層に接合した電子デバイスで、スイッチング機能や増幅機能を持っています。トランジスタは大きく分けると、バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタ (FET) の2つに分けられます。

バイポーラトランジスタ

バイポーラトランジスタは、接合のしかたによって、npn形とpnp形に分けることができます。トランジスタには3つの端子があり、それぞれ「ベース(B)」「コレクタ(C)」「エミッタ(E)」といいます。

トランジスタは、ベースに電流が流れるとコレクタ~エミッタ間に電流が流れます(コレクタ~エミッタ間がON)。尚、コレクタには「集める」、エミッタには「放出する」という意味があります。

バイポーラトランジスタを使った回路

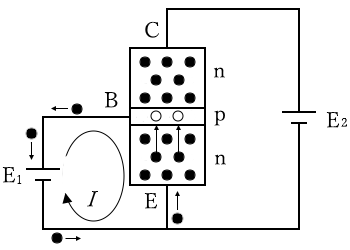

図はnpn形トランジスタに電圧を加えた例を示しています。

ベース~エミッタ間は、$E_1$ の順方向電圧が加わっているので、エミッタ領域の自由電子はベース領域に引きよせられます。それにより、左側の回路に電流が流れます。

ダイオードの場合は、引きよせられた自由電子は正孔と結合して消滅しますが、トランジスタではベース領域をきわめて薄くつくっているため、大半の自由電子はベース領域を通過してコレクタ領域に到達します。

さらに、これらの自由電子はコレクタに接続している電源 $E_2$ の + 極に引きつけられ、エミッタ~コレクタ間に電流 $I_C$ が流れます。

pnp形トランジスタの動作原理は、接続する電源の向きをnpn形と逆にして、多数キャリアを正孔として考えれば、同様の説明になります。

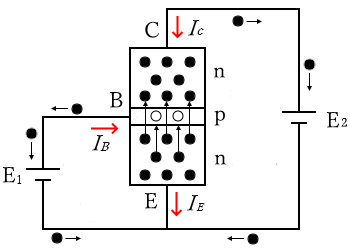

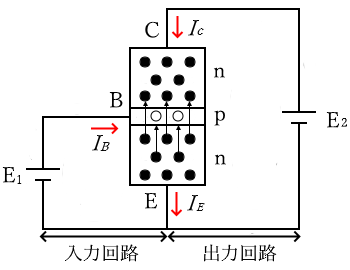

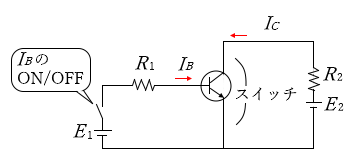

トランジスタのスイッチング作用と電流増幅作用

図の回路の左側を入力回路、右側を出力回路といい、入力回路側のベース電流 $I_B$ を ON-OFF することで、出力回路側のエミッタやコレクタに流れる電流を ON-OFF することができます。このことを「スイッチング作用」といいます。

このとき、エミッタ電流 $I_E$ と、コレクタ電流 $I_C$ に比べて、ベース電流 $I_B$ がとても小さくても、スイッチング作用は起こります。

つまり、入力回路に小さな電流 $I_B$ を流すことで、出力回路に大きな電流 $I_E$, $I_C$ を流すことが出来ます。このことを「電流増幅作用」といいます。尚、エミッタに流れる電流 $I_E$(エミッタ電流)は、$I_E=I_B+I_C$ で、求めることができます。

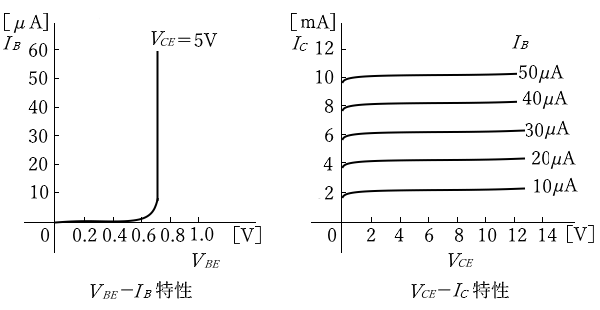

トランジスタの電圧ー電流特性

バイポーラトランジスタを使った回路は、ベース領域に取り込まれる自由電子はとても少なく、ベース~エミッタ間に流れる電流 $I_B$(ベース電流)は数十μAですが、エミッタ~コレクタ間に流れる電流 $I_C$(コレクタ電流)は非常に大きくなります。

エミッタ~コレクタ間の電圧 $V_{CE}$ は、ある値以上に増加しても、コレクタ電流 $I_C$ にはほとんど影響を与えません。つまり電圧 $V_{CE}$ は主として、ベース領域に達した自由電子をコレクタ領域に取り込むための電圧と考えることができます。

また、エミッタ領域から引きつけた自由電子のうち、ベース領域で消滅するものと、コレクタ領域に到達するものの割合は一定なので、ベース電流 $I_B$ とコレクタ電流 $I_C$ は比例すると考えることができます。したがって、小さなベース電流を変化することで、大きな値のコレクタ電流を変化させることができます。これは、トランジスタの「増副作用」の基本動作となります。尚、トランジスタに直流を加えた場合の電圧と電流の関係をトランジスタの「静特性」といいます。

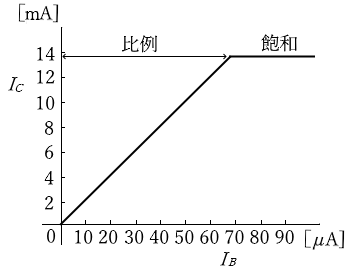

トランジスタには、増副作用のほかに、デジタル回路などでよく使用される「スイッチング作用」があります。下の図で、ベース電流 $I_B$ を60μAからさらに増加すると、ある電流以上でコレクタ電流 $I_C$ は飽和します。これを利用すると、図に示すとおり $I_B$ にある値以上の電流を流した場合にだけ $I_C$ が流れます。つまり、トランジスタを $I_B$ によってON/OFFするスイッチと見立てることができます。このようにトランジスタのスイッチング作用を利用すると、小さな電流 $I_B$ で大きな電流 $I_C$ の制御を行うことができます。

FET(電界効果トランジスタ)

バイポーラトランジスタはベースに流す電流の変化によってコレクタ電流を制御しますが、FET(電界効果トランジスタ)は、加える電圧の変化によって電流の流れを制御するトランジスタです。

FETには、「ソース(S),ドレーン(D),ゲート(G) 」の3つの端子があり、バイポーラトランジスタの「コレクタ (C),エミッタ (E),ベース (B)」のそれぞれ対応しています。

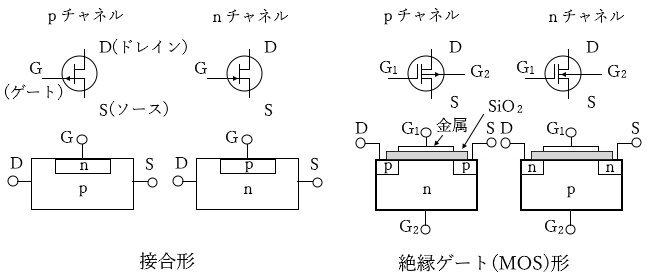

FETの分類

FETは内部の構造によって「接合形」と「絶縁ゲート形(MOS形)」に大別することができます。さらにpチャネルとnチャネルに分けることができます。

「チャネルとは電流の通り道」のことで、pチャネル形は「正孔」がチャネル 、nチャネル形は「電子」がチャネルになります。

接合形FET

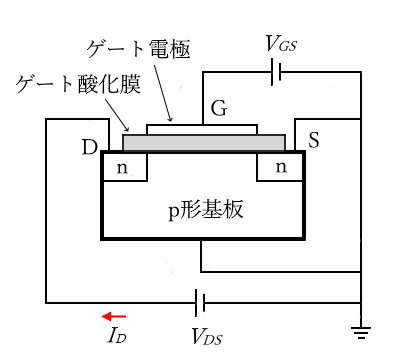

接合形FETは、n形けい素単結晶に置いたp形ゲートに加える制御電圧の大きさを変えることにより、空乏層を広げたり狭めたりして電流を制御することができます。

次の図は、接合形nチャネルFETに電圧を加えた例を示しています。p型半導体に「ゲート端子G」、n型半導体に「ソース端子S」と「ドレーン端子D」が接続されています。

ゲート~ソース間には、逆方向電圧 $V_{GS}$ が加わっているので、これによりpn接合面に空乏層が発生しています。このとき、ドレイン~ソース間に流れる電流 $I_D$ は、n形半導体中を通過しますが、空乏層領域には流れません。

電流 $I_D$ の通路は「チャネル」といい、空乏層領域が狭いほどチャネルは広くなり、大きな $I_D$ を流すことができます。

一方、pn接合の空乏層の大きさは、逆方向電圧 $V_{GS}$ の大きさによって決まるため、 $V_{GS}$ の大きさによって $I_D$ を制御できることになります。また、 $V_{GS}$ によって流れるゲート~ソース間の電流は、ダイオードの逆方向と同様に極めて小さいため、FETは非常に大きな入力抵抗を持つと考えることができます。

接合形FET にはゲート電圧の制御による「増幅作用」と「スイッチング作用」があります。

- 空乏層が広い(チャネルが狭い)時は、ドレイン~ソース間に電流は少ししか流れない

- 空乏層が狭い(チャネルが広い)時は、ドレイン~ソース間に大きな電流が流れる(増幅作用)

- ゲート電圧を大きくして空乏層が最大まで広がると、電流は流れない(スイッチング作用)

絶縁ゲート形(MOS形)FET

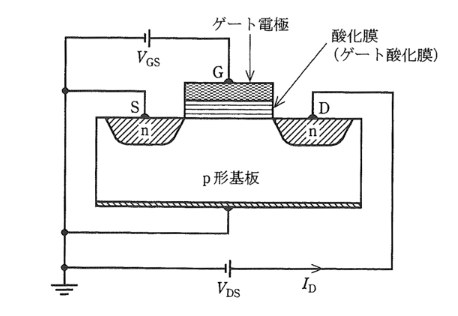

MOS(Metal-Oxide-Semiconductor)形FETは、酸化膜を介して電極を取り付けた構造をしており、入力抵抗は接合形よりさらに大きくなっています。一般の半導体ではp形とn形の接合層を利用していますが、MOSは金属と半導体の間にけい素酸化物などの極めて薄い絶縁層を挟んでいます。

図はnチャネル形のMOSFETで、p形基板の表面にn形のソースとドレーン領域が形成されています。ゲート電極は、ソースとドレーン間のp形基板表面上に薄い酸化膜の絶縁層(ゲート酸化膜)を介して作られています。

ドレーン~ソース間にのみ電源をつないで電圧をかけても、ドレーン~ソース間はn-p-n接合になっているため、電流は流れません。別の電源をゲートにつないで ゲートに電圧をかけます。

ゲートに電圧 $V_{GS}$ を加えることで、絶縁層を隔てたp形基板表面近くでは、正孔が除去されて、電子の薄い層であるチャネルができます。これによりソースSとドレーンDが接続されます。ゲート電圧 $V_{GS}$ を上昇させるとドレーン電流 $I_D$ は増加します。

以上のように、nチャネル形のMOSFETはゲート端子に電圧をかけても、p型半導体との間には絶縁層があるので、ゲート端子からp型半導体には電流は流れません。ただし、ゲート端子からp型半導体に電圧をかけることはできます。

ゲート端子から半導体に作用するのは電圧のみですので、このことを「電圧制御」といいます。尚、バイポーラトランジスタは「電流制御」になります。

MOS形FET にはゲート電圧の制御による「増幅作用」と「スイッチング作用」があります。

- ソース~ドレーン間の電流量を変化させることができる(増幅作用)

- ソース~ドレーン間の電流を流したり止めたりすることができる(スイッチング作用)

エンハンスメント形とデプレッション形

MOS形はエンハンスメント形とデプレッション形に分類できます。nチャネル形のMOSFETのように、ゲート端子に電圧をかけるとチャネルが形成されるものを「エンハンスメント形」といい、ゲート端子に電圧をかけなくても、あらかじめチャネルが形成されているものを 、「デプレッション形」 といいます。

デプレッション形は電圧をかけなくてもチャネルが形成されていますので、電圧をかけなくても最初からスイッチは「ON」の状態になっています。スイッチを「OFF」にするにはチャネルを消滅させる必要があり、ゲートにマイナスの電圧をかけてチャネルを消滅させて、「OFF」 にします。

尚、接合形FETは ゲート端子に電圧をかけなくてもチャネルが形成されているので、デプレッション形に分類されます。

電験三種-理論の過去問解説:ダイオードとトランジスタの特性

(財)電気技術者試験センターが作成した、第三種電気主任技術者試験の理論科目で出題された問題です。

1999年(平成11年)問3【電験理論の過去問題】

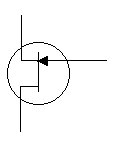

FETは、半導体の中を移動する多数キャリヤを( ア )電圧により生じる電界によって制御する素子であり、接合形と( イ )形がある。次の記号は接合形の( ウ )チャネルFETを示す。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ),(ウ)に記入する字句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

| (1) | ゲート | MOS | n |

| (2) | ドレイン | MSI | p |

| (3) | ソース | DPI | n |

| (4) | ドレイン | MOS | p |

| (5) | ゲート | DPI | n |

FETは、半導体の中を移動する多数キャリヤを( ゲート )電圧により生じる電界によって制御する素子であり、接合形と( MOS )形がある。次の記号は接合形の( n )チャネルFETを示す。

答え (1)

2001年(平成13年)問6【電験理論の過去問題】

発光ダイオード(LED)に関する次の記述のうち、誤っているのはどれか。

- 主として表示用光源及び光通信の送信部の光源として利用されている。

- 表示用として利用される場合、表示用電球より消費電力が小さく長寿命である。

- ひ化ガリウム(GaAs)、りん化ガリウム(GaP)等を用いた半導体接合部を利用する。

- 電流を順方向に流した場合、pn接合部が発光する。

- 発光ダイオードの順方向の電圧降下は、一般に 0.2[V]程度である。

発光ダイオードの順方向の電圧降下は、一般に 2[V]で、電流は10[mA]程度です。 従って(5)の記述が誤りです。

答え (5)

2003年(平成15年)問10【電験理論の過去問題】

バイポーラトランジスタと電界効果トランジスタ(FET)に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- バイポーラトランジスタは、消費電力がFETより大きい。

- バイポーラトランジスタは電圧制御素子、FETは電流制御素子といわれる。

- バイポーラトランジスタの入力インピーダンスは、FETのそれよりも低い。

- バイポーラトランジスタのコレクタ電流は自由電子及び正孔の両方が関与し、FETのドレーン電流は自由電子又は正孔のどちらかが関与する。

- バイポーラトランジスタは、静電気に対してFETより破壊されにくい。

バイポーラトランジスタは電流制御素子で、FETは電圧制御素子です。従って(2)の記述が誤りです。

答え (2)

2004年(平成16年)問10【電験理論の過去問題】

電界効果トランジスタ(FET)に関する記述として、誤っているものは次のうちどれか。

- 接合形とMOS形に分類することができる。

- ドレーンとソースとの間に電流の通路には、n形とp形がある。

- MOS形はデプレッション形とエンハンスメント形に分類できる。

- エンハンスメント形はゲート電圧に関係なくチャネルができる。

- ゲート電圧で自由電子又は正孔の移動を制限できる。

MOS形のエンハンスメント形は、ゲート電圧が加わっていなとチャネルが構成されません。従って(4)の記述が誤りです。

答え (4)

2005年(平成17年)問10【電験理論の過去問題】

半導体素子に関する記述として、誤っているのは次のうちどれか。

- サイリスタは、p形半導体とn形半導体の4層構造を基本とした素子である。

- 可変容量ダイオードは、加えている逆方向電圧を変化させると静電容量が変化する。

- 演算増幅器の出力インピーダンスは、極めて小さい。

- pチャネルMOSFETの電流は、ドレーンからソースに流れる。

- ホトダイオードは、光が照射されると、p側に正電圧、n側に負電圧が生じる素子である。

演算増幅器はオペアンプといわれ、入力インピーダンスは大きくても小さくても対応できるようになっています。出力インピーダンスは大きな負荷が接続できるように、小さなインピーダンスになっています。

pチャネルMOSFETのチャネル内のキャリアは、ソースからドレーンに向けて移動します。ドレーンは負の電極を接続し正孔の吐き出し口として、ソースは正の電極を接続して正孔の供給口になります。 つまり、電流の向きがソース からドレーンに向かう方向となります。従って(4)の記述が誤りです。

答え (4)

2007年(平成19年)問11【電験理論の過去問題】

次の文章は、それぞれのダイオードについて述べたものである。

- 可変容量ダイオードは、通信機器の同調回路などに用いられる。このダイオードは、pn接合に( ア )電圧を加えて使用するものである。

- pn接合に( イ )電圧を加え、その値を大きくしていくと、降伏現象が起きる。この降伏電圧付近では、流れる電流が変化しても接合両端の電圧はほぼ一定に保たれる。定電圧ダイオードは、この性質を利用して所定の定電圧を得るようにつくられたダイオードである。

- レーザダイオードは光通信や光情報機器の光源として利用され、pn接合に( ウ )電圧を加えて使用するものである。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる語句として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

| (1) | 逆方向 | 順方向 | 逆方向 |

| (2) | 順方向 | 逆方向 | 順方向 |

| (3) | 逆方向 | 逆方向 | 逆方向 |

| (4) | 順方向 | 順方向 | 逆方向 |

| (5) | 逆方向 | 逆方向 | 順方向 |

- 可変容量ダイオードは、通信機器の同調回路などに用いられる。このダイオードは、pn接合に( 逆方向 )電圧を加えて使用するものである。

- pn接合に( 逆方向 )電圧を加え、その値を大きくしていくと、降伏現象が起きる。この降伏電圧付近では、流れる電流が変化しても接合両端の電圧はほぼ一定に保たれる。定電圧ダイオードは、この性質を利用して所定の定電圧を得るようにつくられたダイオードである。

- レーザダイオードは光通信や光情報機器の光源として利用され、pn接合に( 順方向 )電圧を加えて使用するものである。

答え (5)

2011年(平成23年)問11【電験理論の過去問題】

次の文章は、電界効果トランジスタに関する記述である。

図に示すMOS電界効果トランジスタ(MOSFET)は、p形基板表面にn形のソースとドレーン領域が形成されている。また、ゲート電極は、ソースとドレーン間のp形基板表面上に薄い酸化膜の絶縁層(ゲート酸化膜)を介して作られている。ソースSとp形基板の電位を接地電位とし、ゲートGにしきい値電圧以上の正の電圧 $V_{GS}$ を加えることで、絶縁層を隔てたp形基板表面近くでは、( ア )が除去され、チャネルと呼ばれる( イ )の薄い層ができる。これによりソースSとドレーンDが接続される。この $V_{GS}$ を上昇させるとドレーン電流 $I_D$ は( ウ )する。

また、このFETは( エ )チャネルMOSFETと呼ばれている。

上記の記述中の空白個所(ア),(イ),(ウ)及び(エ)に当てはまる組み合わせとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ

| (ア) | (イ) | (ウ) | (エ) | |

| (1) | 正孔 | 電子 | 増加 | n |

| (2) | 電子 | 正孔 | 減少 | p |

| (3) | 正孔 | 電子 | 減少 | n |

| (4) | 電子 | 正孔 | 増加 | n |

| (5) | 正孔 | 電子 | 増加 | p |

図に示すMOS電界効果トランジスタ(MOSFET)は、p形基板表面にn形のソースとドレーン領域が形成されている。また、ゲート電極は、ソースとドレーン間のp形基板表面上に薄い酸化膜の絶縁層(ゲート酸化膜)を介して作られている。ソースSとp形基板の電位を接地電位とし、ゲートGにしきい値電圧以上の正の電圧 $V_{GS}$ を加えることで、絶縁層を隔てたp形基板表面近くでは、( 正孔 )が除去され、チャネルと呼ばれる( 電子 )の薄い層ができる。これによりソースSとドレーンDが接続される。この $V_{GS}$ を上昇させるとドレーン電流 $I_D$ は( 増加 )する。

また、このFETは( n )チャネルMOSFETと呼ばれている。

答え (1)

2012年(平成24年)問11【電験理論の過去問題】

半導体集積回路(IC)に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- MOS ICは、MOSFETを中心としてつくられたICである。

- ICを構造から分類すると、モノリシックICとハイブリッドICに分けられる。

- CMOS ICは、nチャネルMOSFETのみを用いて構成されるICである。

- アナログICには、演算増幅器やリニアICなどがある。

- ハイブリッドICでは、絶縁基板上に、ICチップや抵抗、コンデンサなどの回路素子が組み込まれている。

CMOSは相補形MOSのことで、P形とN形のMOSFETをディジタル回路の論理ゲート等で相補的に利用する回路方式やICです。「相補形」というのは、pチャネルとnチャネル のMOSFETを相補的に用いることをいいます。従って(3)の記述が誤りです。

答え (3)

2014年(平成26年)問12【電験理論の過去問題】

半導体のpn接合を利用した素子に関する記述として、誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- ダイオードにp形が負、n形が正となる電圧を加えたとき、p形、n形それぞれの領域の少数キャリヤに対しては、順電圧と考えられるので、この少数キャリヤが移動することによって、極めてわずかな電流が流れる。

- pn接合をもつ半導体を用いた太陽電池では、そのpn接合部に光を照射すると、電子と正孔が発生し、それらがpn接合部で分けられ電子がn形、正孔がp形のそれぞれの電極に集まる。その結果、起電力が生じる。

- 発光ダイオードのpn接合領域に順電圧を加えると、pn接合領域でキャリヤの再結合が起こる。再結合によって、そのエネルギーに相当する波長の光が接合部付近から放出される。

- 定電圧ダイオード(ツェナーダイオード)はダイオードにみられる順電圧・電流特性の急激な降伏現象を利用したものである。

- 空乏層の静電容量が、逆電圧によって変化する性質を利用したダイオードを可変容量ダイオード又はバラクタダイオードという。逆電圧の大きさを小さくしていくと、静電容量は大きくなる。

定電圧ダイオード(ツェナーダイオード)はダイオードにみられる逆電圧・電流特性の急激な降伏現象を利用したものです。従って(4)の記述が誤りです。

答え (4)

2015年(平成27年)問11【電験理論の過去問題】

次の文章は、半導体レーザ(レーザダイオード)に関する記述である。

レーザダイオードは、図のような3層構造を成している。p形層とn形層に挟まれた層を( ア )層といい、この層は上部のp形層及び下部のn形層とは性質の異なる材料で作られている。前後の面は半導体結晶による自然な反射鏡になっている。

レーザダイオードに( イ )を流すと、( ア )層の自由電子が正孔と再結合して消滅するとき光を放出する。

この光が二つの反射鏡の間に閉じ込められることによって、( ウ )放出が起き、同じ波長の光が多量に生じ、外部にその一部が出力される。光の特別な波長だけが共振状態となって( ウ )放出が誘起されるので、強い同位相のコヒーレントな光が得られる。

上記の記述中の空白箇所(ア),(イ)及び(ウ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

| (ア) | (イ) | (ウ) | |

| (1) | 空乏 | 逆電流 | 二次 |

| (2) | 活性 | 逆電流 | 誘導 |

| (3) | 活性 | 順電流 | 二次 |

| (4) | 活性 | 順電流 | 誘導 |

| (5) | 空乏 | 順電流 | 二次 |

レーザダイオードは、図のような3層構造を成している。p形層とn形層に挟まれた層を( 活性 )層といい、この層は上部のp形層及び下部のn形層とは性質の異なる材料で作られている。前後の面は半導体結晶による自然な反射鏡になっている。

レーザダイオードに( 順電流 )を流すと、( 活性 )層の自由電子が正孔と再結合して消滅するとき光を放出する。

この光が二つの反射鏡の間に閉じ込められることによって、( 誘導 )放出が起き、同じ波長の光が多量に生じ、外部にその一部が出力される。光の特別な波長だけが共振状態となって( 誘導 )放出が誘起されるので、強い同位相のコヒーレントな光が得られる。

答え (4)

2018年(平成30年)問11【電験理論の過去問題】

半導体素子に関する記述として、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。

- pn接合ダイオードは、それに順電圧を加えると電子が素子中をアノードからカソードへ移動する 2 端子素子である。

- LEDは、pn接合領域に逆電圧を加えたときに発光する素子である。

- MOSFETは、ゲートに加える電圧によってドレーン電流を制御できる電圧制御形の素子である。

- 可変容量ダイオード(バリキャップ)は、加えた逆電圧の値が大きくなるとその静電容量も大きくなる 2 端子素子である。

- サイリスタは、p形半導体とn形半導体の 4 層構造からなる 4 端子素子である。

- pn接合ダイオードは、それに順電圧を加えると正孔がアノードからカソードへ移動します。誤り。

- LEDは、順電圧を加えたときに発光する素子です。誤り。

- MOSFETは、ゲートに加える電圧によってドレーン電流を制御できる電圧制御形の素子です。正しい記述です。

- 可変容量ダイオード(バリキャップ)は、加えた逆電圧の値が大きくなると、電極間の距離が大きくなり、静電容量は小さくなります。誤り。

- サイリスタは、p形半導体とn形半導体の 4 層構造からなる 3 端子素子です。誤り。

答え(3)

電験三種の理論科目に出題される「電子回路」のページ

1.p型半導体とn型半導体

2.ダイオードとトランジスタの特性

3.トランジスタ増幅回路

4.トランジスタのバイアス回路

5.トランジスタの等価回路

6.FET増幅回路

7.多段・負帰還・電力増幅回路

8.オペアンプ(反転・非反転増幅回路)

9.発振回路と変調回路の原理

10.波形整形回路(クリッパ回路とリミッタ回路)